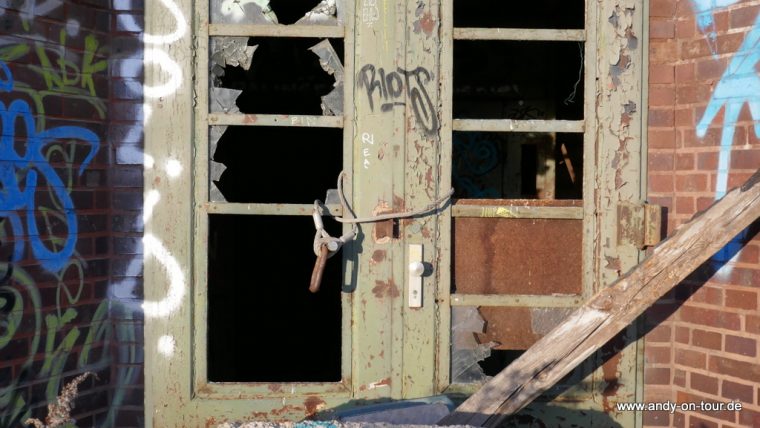

Heute musste ich wieder einmal beruflich nach Berlin. Ich nutze die Gelegenheit natürlich gleich wieder um einige gespeicherte Lost Place Locations zu besuchen. Mein erster Stopp Richtung Berlin war dann auch die ehemalige Sternburg Brauerei. 1822 erwarb der Leipziger Kaufmann und Wollhändler Maximilian Speck das Rittergut in Lützschena, um dort ein landwirtschaftliches Mustergut mit Viehzucht zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt stand auf dem Gelände bereits ein Brauhaus, welches spätestens seit Mitte des 18. Jahrhunderts Bier herstellte und 1795 die Genehmigung erhielt, Bier auszuschenken und zu verkaufen. Im Jahr 1823 erhielt Speck als neuer Eigentümer der Brauerei die Erlaubnis, im seit 1492 bestehenden Leipziger Ausschank Burgkeller (heute Naschmarkt 1–3) Einfach- und Vollbier zu verkaufen. 1829 hielt sich Speck, nunmehr Freiherr Speck von Sternburg, auf Einladung von König Ludwig I. in Bayern auf, wo er unter anderem das Kloster Sankt Veit pachtete. Aus Sankt Veit brachte er den bis dahin dort tätigen Braumeister mit nach Lützschena, der die Rittergutsbrauerei zu einem Brauhaus bayerischer Art umwandelte, in dem untergärige Lagerbiere hergestellt wurden. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Bier unter dem Namen Sternburg zunehmend erfolgreich verkauft und vermarktet. Aus Kapazitätsgründen wurde von 1834 bis 1836 eine neue und größere Brauerei außerhalb des Schlossparkes erbaut, die ab da meist unter dem Namen Freiherrliche Speck von Sternburg’sche Bairische Bierbrauerei bekannt war. Im gleichen Jahr begann Speck von Sternburg auch mit dem Hopfenanbau für die eigene Bierproduktion. 1846/47 musste erstmals aufgrund des gestiegenen Absatzes das Gelände erweitert werden, es entstanden drei neue Lagerkeller. Alexander Maximilian, jüngster Sohn von Speck von Sternburg, erbte nach dem Tod seines Vater 1856 die Lützschenaer Güter und damit auch das Brauhaus. 1864 erfolgten Verkauf und Ausschank des Bieres neben dem Leipziger Burgkeller über zwei eigene Lokalitäten, dem Gasthof zu Lützschena und dem Lützschenaer Keller in Specks Hof, weitere Restaurationen in der Messestadt wurden bis 1880 erworben. Zwischen 1876 und 1930 wurde in mehreren Schritten die Brauerei umfassend ausgebaut und laufend modernisiert, was vor allem technische Einrichtungen wie Sudhaus, Mälzerei, Dampfkessel- und Dampfmaschinenanlagen sowie Gär- und Lagerkeller betraf. 1892 wurde der Flaschenbierversand eingeführt, 1911 konnte die Anschlussgleisanlage zum Güterbahnhof Wahren in Betrieb genommen werden. Alexander Maximilian Speck von Sternburg bewirtschaftete die Brauerei bis zu seinem Tod im Jahr 1911, sein Sohn James Alexander (1856–1916) wandelte die Brauerei 1913 zur Brauerei Sternburg G.m.b.H. Leipzig-Lützschena um. Zu diesem Zeitpunkt war das Unternehmen die größte Einnahmequelle der Familie Speck von Sternburg und zählte zu den größten Brauhäusern Mitteldeutschlands. 1913 kaufte die Brauerei den Leipziger Burgkeller, zwischen 1915 und 1924 war kriegsbedingt die Bierproduktion eingeschränkt. Im Jahr 1940 gab der langjährige Betriebsleiter der Brauerei, Oswald Winde, anlässlich seines 50-jährigen Dienstjubiläums eine großformatige und über 650 Seiten umfangreiche Festschrift heraus. Für den Text des inhaltlich teilweise ausufernden und dem Nationalsozialismus huldigenden Privatdrucks wurde der Leipziger Schriftsteller Paul Daehne beauftragt, der zwischen 1900 und 1940 unter anderem mehrere Festschriften Leipziger Unternehmen verfasste. In den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges wurden in der Brauerei Zwangsarbeiter beschäftigt. 1945 bis heute Nach Ende des Zweiten Weltkrieges gab die Familie Speck von Sternburg ihre Güter in Lützschena auf, ab 1946 verwaltete die sowjetische Militäradministration die Brauerei. 1947 wurde das Unternehmen verstaatlicht und den VVB Brauereien mit Sitz in Dresden zugeordnet, ab 1968 war die Brauerei Betriebsteil des VEB Getränkekombinates Leipzig. Die in der DDR äußerst erfolgreiche Sternburg-Brauerei hat beispielsweise im Jahr 1989 durch etwa 500 Mitarbeiter ca. 500.000 Hektoliter Bier produziert. Nach der politischen Wende wurde 1990 in Kooperation mit dem Stuttgarter Hofbräu das Unternehmen Sternburg Brauerei GmbH gegründet. Durch den Wegfall von Exportmöglichkeiten ging das Produktionsvolumen stark zurück. Am 15. Mai 1991 wurde die Brauproduktion eingestellt, am 31. August des gleichen Jahres die Anlage endgültig geschlossen. Die Reudnitzer Brauerei führt seit 1992 die Marke Sternburg weiter. Das teilweise denkmalgeschützte Gelände der Brauerei liegt seit 1991 brach, im Mai 2018 wurde vorgeschlagen, das Gelände zu einem Wohnkomplex umzubauen. Am 13. Mai 2018 brach an fünf verschiedenen Stellen ein Großbrand in der ehemaligen Brauerei aus.

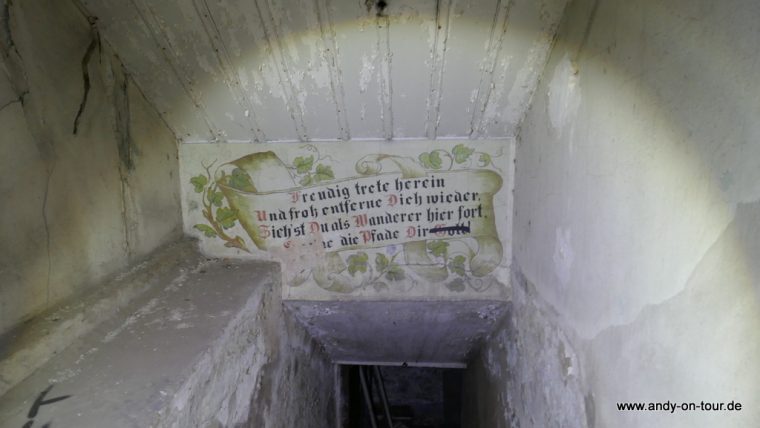

Weiter ging es Richtung Berlin. Es wurde zwar schon langsam Abend, aber trotzdem beschloss ich dem alten Krematorium in Dessau noch einen Besuch abzustatten. Als ich endlich dort ankam, war es inzwischen dunkle Nacht, was dem ganzen einen doch etwas andere Atmosphäre einbrachte. als meine bisherigen Besuche diverser Lost Places. Das großzügig allein stehende Gebäude erweckt bei Nacht den Eindruck eines Hauses, welches in Böcklins Toteninsel passen würde. Fertigstellung 1910 wurden hier bis in die 1990er Jahre über 100.000 Verstorbene eingeäschert. Direkt hinter dem Krematorium wurde der erste Urnenfriedhof in Dessau installiert. Was um 1910 ein moderner Bau war, wurde irgendwann vom Fortschritt eingeholt. Steigende Zahlen von Einäscherungen bedurften leistungsfähiger Verbrennungstechnik, Lagermöglichkeiten und Platz für mehr Personal. So wurde bereits in den 1930er Jahren ein rückwärtiger Anbau für Büro, Fahrstuhl und Lager geschaffen, da die Räumlichkeiten im Bau selber nicht ausreichten. Ein Teil der offenen Säulengänge rechts und links vom Gebäude wurde vermauert und zu zusätzlichen Kühlräumen erweitert. Sogar ein Bad gab es für Mitarbeiter. Für die Anlieferung der Verstorbenen mit Automobilen wurde eine Laderampe angebaut. Das Eis zur Kühlung der Leichen, aber auch zum Verkauf an Dritte wurde in den untersten Kellerräumen mittels Eismaschine produziert. Das Krematorium in Dessau wurde bereits bei der Projektierung fast vollständig oberirdisch geplant, da ein Grundwasserproblem von Anfang an bekannt war. Bemerkenswert sind die 4 Schalttafeln auf Marmor, teils allerdings sehr von mutwilliger Beschädigung gezeichnet. Im mittleren Gang der unteren Technikebene hinter den Büroräumen befindet sich noch ein Teil der auf Wasserdruck betriebenen Versenkungsanlage. Dessau war sehr modern, zwei Y-förmig angelegte Etagenöfen wurden mit einem Einführwagen über ein Drehkreuz-Schienensystem bedient. Während man nach Stilllegung der Öfen beide Brenner zur Nachnutzung demontierte, lagern in einem Nebenraum noch heute neuwertige Sargauflagesteine und Drehplatteneinsätze. Der monumentale Trauerraum ist seit seiner Stilllegung in den 1980ern nicht weiter erhalten worden. Taubenkot, erste herabfallende Deckenverkleidungen und eine zerstörte Abdeckung der Versenkungsanlage geben heute ein trauriges Bild wieder. Die Empore ist ebenfalls zugänglich, zur Kuppel konnte ich keinen Zugang finden. Ein weiß ich jetzt schon, hier schaue ich nochmal bei Tageslicht vorbei 🙂

- Brauerei

- Krematorium

- Lost Place

- Lost Places

- Lützschena

- Sternburg Brauerei

- Sternburg'sche Bairische Bierbrauerei