Mönchengladbach – Wohnhaus

Bevor ich mich Richtung Heimat aufmachte, schaute ich noch in einem kleinen Wohnhaus direkt in unmittelbarer Nachbarschaft meiner Unterkunft um. Viel gab es nicht zu sehen, aber als Start in den Tag ganz okay 🙂

Boppard – Kloster

Auf meiner weiteren Tour wollte ich in das Kloster Marienberg, leider konnte ich nirgends einen Zugang finden, so das ich nur ein paar Bilder von außen machen konnte. Die Geschichte des ehemaliges Benediktinerinnenkloster ist jedenfalls interessant. Dieses Adligenkloster wurde im 12. Jahrhundert gegründet und der Abtei St. Euccharius unterstellt. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts, in Folge einer Reform der Regeln zum Leben im Kloster, stand Marienberg eine eigene Äbtissin vor. Deshalb wird das Klostergebäude heute auch Benediktinerinnenabtei Marienberg genannt. Nach einem verheerenden Brand im Jahr 1738 wurde es im Barockstil neu aufgebaut. Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster aufgelöst und in eine Kaltwasseranstalt umgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es bis ins Jahr 1981 von den Ursulinen wieder als Kloster und als Schule verwendet. Seitdem stand das Kloster hauptsächlich leer. Das Klostergebäude ist das größte Kulturdenkmal im Rhein-Hunsrück-Kreis und seit 2002 Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal. Jedoch ist die Bausubstanz des Gebäudekomplexes in sehr schlechtem Zustand.

Leiningen – Freizeitpark

Bei meiner Weiterfahrt kam ich noch an diesem kleinen Freizeitpark vorbei, der nach Angaben eines Arbeiters wohl wieder hergestellt werden soll….

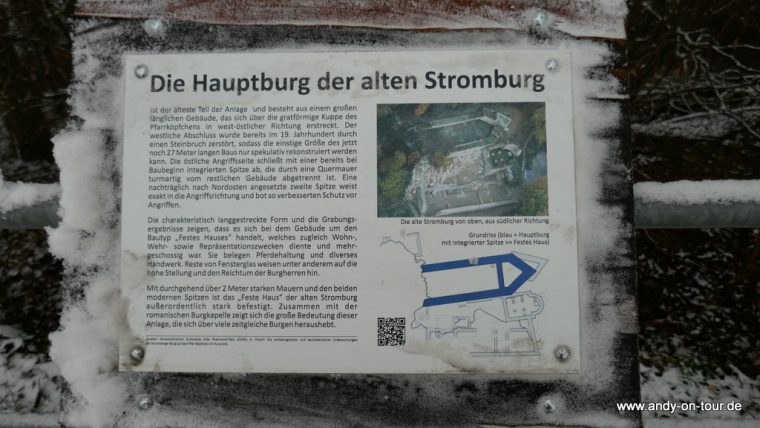

Stromberg – Burg Pfarrköpfchen

Die Burg Pfarrköpfchen ist die Ruine einer Höhenburg auf dem „Pfarrköpfchen“ am östlichen Rand des Soonwalds bei Stromberg im Hunsrück im Landkreis Bad Kreuznach. Bei der Burg Pfarrköpfchen handelt es sich vermutlich um die „alte Stromburg“. Sämtliche urkundliche Erwähnungen aus dem 11. und 12. Jahrhundert beziehen sich auf diese Anlage. Um 1200 gab man die Burg auf und errichtete die neue Stromburg als Nachfolger. Die Burg wurde im 19. Jahrhundert durch Kalkabbau endgültig zerstört. Nach archäologischen Ausgrabungen und erhaltenen Grundmauern muss es sich um eine für diese Zeit sehr umfangreiche Burganlage gehalten haben. Es haben sich Reste einer romanischen Vier-Säulen-Doppelkapelle gefunden. Der Mosaikboden der prächtigen Kapelle befindet sich heute im „Stromberger Heimatmuseum“.

Stromberg – Kurhotel

Das Kurhaus Stromberg ist ein unter Denkmalschutz stehender fünfgeschossiger Mansardenwalmdachbau mit dazugehörigem Park in Stromberg.

Planung:

Anfang des 20. Jahrhunderts war der Rheinische Provinzial-Lehrerverband e. V. mit Sitz in Köln auf der Suche nach einem Grundstück, auf dem dieser ein Lehrerwohnheim errichten konnte.Schon im Jahre 1909 erschien der Luftkurort Stromberg dem Provinziallehrerverband als geeigneter Ort für die Errichtung eines Lehrererholungsheims. Die malerische Landschaft, das Klima und die gute Verkehrsanbindung durch die 1889 eröffnete Hunsrückbahn sprachen dafür. Kreisarzt Dr. Lembke schrieb dazu: „Das gesunde Klima, die landschaftlich hervorragend schöne Lage, die schönen und großen Waldungen, die mit guten Wegenetzen durchzogen sind und bis unmittelbare Nähe des Städtchens reichen, bieten bei absoluter Ruhe und, ohne bei guter Eisenbahnverbindung dem allgemeinen Verkehrsleben fern zu sein, die Vorbedingungen zur Erholung von den Anstrengungen des Dienstes.“ Der Lehrerverband betrieb in Stromberg bereits ein „Empfangs- und Wohnungsbureau“ im Hotel „Zur Post“, um seine Mitglieder in die Hotels und Pensionen vor Ort zu vermitteln. Stromberger Gastronomen und Betriebe schalteten schon zahlreiche Werbeannoncen in den Jahrbüchern des Lehrerverbandes. Der Beschluss, in Stromberg ein eigenes Lehrerwohnheim zu errichten und zu betreiben erfolgte am 29. März 1910 auf der Vertreterversammlung in Gummersbach und 13. Mai 1913 in Solingen. Die Planungen, „die das Projekt manchmal fast bis an den Rand des Scheiterns brachten“, gestalteten sich langwierig.

Vertrag und Baubeginn:

In der Erwartung auf touristische Impulse und neue Arbeitsplätze beschloss Stromberg am 11. Juni 1913 in einer Stadtverordnetenversammlung, dem Bauvorhaben zuzustimmen. Aus dem Notarvertrag vom 13. November 1913 wird deutlich, dass Stromberg großes Entgegenkommen zeigte, um das Projekt für sich zu gewinnen: Die Stadt überließ dem Verein kostenlos unter Bedingungen ein weitflächiges, aus mehreren Parzellen bestehendes Wiesengrundstück im Wert von 18.000 Mark, das durch den Dörrebach, Haus Obentraut, den Weg nach Neupfalz und den Stadtwald „Krummschlag“ begrenzt ist. Die verkehrstechnische Anbindung des Heimgeländes erfolgte über eine zu errichtende Brücke an die Kreisstraße Stromberg-Dörrebach. Zusätzlich verpachtete die Stadt 6 ha westlich angrenzenden Stadtwald für eine symbolische Pacht von 1 Mark pro Jahr. Die forsttechnische Nutzung sollte nach dem Plenterprinzip erfolgen und bei der Stadt verbleiben, ferner die Schaffung von Spazierwegen, Bänken, Schutzhütten etc. nach Wünschen des Verbandes. Der Verband verpflichtete sich im Gegenzug, „den zu dem Unternehmen gehörenden Waldbezirk samt darin zu machenden Anlagen tagsüber dem Publikum geöffnet zu halten“. Am westlichen Teil des Geländes befand sich am Rande des Stadtwaldes der Schießplatz des Schützenvereins Stromberg, der beseitigt werden musste. Die Errichtung des Wasseranschlusses ging zu Lasten der Stadt, das Wasser für die Baustelle war kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der Verband verpflichtete sich, das Heim „als öffentliches, allen Einheimischen und Besuchern Strombergs zugängliches Hotel zu betreiben, soweit es nicht von seinen Mitgliedern in Anspruch genommen wird“. Die Stadt sprach im Notarvertrag lediglich den Wunsch aus, „dass beim Bau sowohl wie beim späteren Betrieb des Lehrerheims die Einwohner als Lieferanten möglichst berücksichtigt werden“. Die Bautätigkeiten mussten „im Laufe des Jahres 1914 beginnen“, da ansonsten die Stadt vom Vertrag zurücktreten konnte. Falls das Lehrerheim binnen 30 Jahren veräußert würde, wäre das Eigentum der Parzellen an die Stadt zurückgefallen bzw. hätte vom Verband für 45 Mark je Ar erworben werden können. Am 29. November 1913 fand die Vermessungsverhandlung des Geländes vor dem Königlichen Katasteramt Stromberg statt, einen Tag später unterzeichneten Bürgermeister Carl Janssen für die Stadt Stromberg und Rektor Christian Backes für den Rheinischen Provinzial-Lehrerverband den Notarvertrag. Aus dem Jahrbuch des Lehrerverbandes wird deutlich, wie während des 38. Provinzial-Lehrertags an Ostern 1914 das Bauvorhaben gefeiert wurde:„Möge das Unternehmen wachsen, blühen und gedeihen, möge es in materieller wie ideeller Hinsicht die Hoffnungen erfüllen, die der Rheinische Provinziallehrer-Verband sowohl als auch die Stadt Stromberg darauf gesetzt haben, möge es stets eine Erholungs- und Zufluchtsstätte einer mutig vorwärtsstrebenden Lehrerschaft, der Stütze und des Urquells einer gesunden deutschen Volksseele und emporblühenden Volkswirtschaft bleiben“. Die Grundsteinlegung erfolgte am 14. April 1914 direkt nach Ostern „unter der Teilnahme von mehreren Hundert Lehrern“. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges verloren freizeitlich orientierte Aktivitäten an Bedeutung, die Fertigstellung des Kurhauses verzögerte sich um Jahre. Als Mansardenwalmdachbau im Heimatstil errichtet, bestand das Untergeschoss aus behauenen Bruchsteinen, die übrigen Geschosse aus verputzten Backsteinen. Die Haustechnik war mit einer Zentralheizung inkl. Warmwasserversorgung und doppelt verglasten Fenstern für die damalige Zeit fortschrittlich.

Nach dem Ersten Weltkrieg:

Am 1. April 1921 fand die Eröffnung mit „einer einfachen Feier im engen Rahmen“ statt. Es standen rund 60 Zimmer für etwa 100 Kurgäste zur Verfügung. Beworben wurde das Kurhaus als „vornehmes modernes Haus mit allen Bequemlichkeiten, Gesellschaftsräumen, Lese- und Spielzimmern, Terrassen, schönem Speisesaal, gediegen eingerichteten Gästezimmern mit prächtiger Aussicht“. Im Keller waren Heizkessel, Kokslager, Wäscherei, Weinlager und Vorräte untergebracht, das Untergeschoss beherbergte u. a. den Gastronomiebereich mit der „Deutsche-Michel-Stube“, Clubraum und Großküche, welche durch einen Speiseaufzug mit den übrigen Etagen verbunden war. Hinter dem Haupteingang im Erdgeschoss befand sich das Foyer mit Rezeption, rechts davon der Speise- und Festsaal, links die Bibliothek und Gesellschaftsräume, ferner Büros. In der ersten bis dritten Etage waren die Hotelzimmer untergebracht, auf den Fluren gab es Gemeinschaftsbäder. Zimmer der ersten Etage verfügten auf der östlichen Seite über eine Terrasse mit Blick auf die Stromburg. Das Dachgeschoss war in kleinere Einheiten geteilt, die als Personalwohnungen dienten.

„Deutsche-Michel-Stube“ im Kurhaus Stromberg

Als Gaststätte betrieb das Kurhaus die „Deutsche-Michel-Stube“, deren Name an den berühmten Sohn der Stadt Stromberg erinnert. Die Michel-Stube war mit aufwändigen Holzvertäfelungen und künstlerischen Elementen ausgestattet. So fand sich über dem Kamin ein großes Relief, das Hans Michael Elias von Obentraut vor seiner Heimatstadt darstellte, mehrere regionale Wappen in Stein und Bleiverglasungen mit Stromberger Motiven in den Fenstern. Der Gaststube war ein separater Clubraum angegliedert.Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs führte der Lehrerverband das Haus mit allgemein zugänglichen Hotel- und Restaurantbetrieb durch verschiedene Pächter. Nach 1933 erfolgte die Gleichschaltung des Rheinischen Provinziallehrerverbandes zum Nationalsozialistischen Lehrerbund. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges kam der Hotelbetrieb zum Erliegen. Während des Krieges diente das Kurhaus als Ausweichlazarett des Koblenzer Krankenhauses Marienhof und der Bad Kreuznacher Diakonie-Anstalten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg:

Unmittelbar nach Kriegsende beschlagnahmten 1945 amerikanische Streitkräfte das Haus, das als Sitz der Amerikanischen Friedhofskommission und anschließend französischen Besatzungstruppen als Unterkunft diente. 1946 belegte die Landesregierung das Kurhaus mit 100 Betten als Lungenheilstätte für entlassene deutsche Kriegsgefangene. Ab 1948 werden auch sonstige Lungenkranke des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommen. Am 27. Juni 1953 erfolgt die Rückgabe an den ADLLV als Rechtsnachfolger des NSLB, die Lungenheilstätte schließt und das Kurhaus war wieder dem „allgemeinen Hotel-, Restaurant- und Cafébetrieb zur Verfügung gestellt“. Das inzwischen stark abgewohnte Haus konnte jedoch nicht lange wirtschaftlich geführt werden. Zur Belebung des Kurbetriebes wollte man eine Kaltwasserheilanstalt einrichten. Es kam 1954 zu Verhandlungen zwischen der Stadt Stromberg und der Direktion des Kneipp-Bades Wörrishofen, die jedoch aus wirtschaftlichen Gründen scheiterten. Im April 1955 verkaufte der Allgemeine Deutsche Lehrerverband das Kurhaus für 250.000 DM an den Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Roten Kreuzes. Nach einer Sanierung und Neuausstattung wurde das Haus am 2. Juli eingeweiht und neu eröffnet. Es erhielt den Namen „Kurhaus Oberpräsident Dr. Fuchs“ nach Johannes Fuchs. In den Sommermonaten als allgemeines Hotel geführt, diente es im Winter als Schulungsstätte für das DRK. Auch fanden Jagdfeste statt, u. a. mit Politikern wie Bundesaußenminister Heinrich von Brentano und Ministerpräsident Peter Altmeier.Die Nebensaison lieferte regelmäßig unrentable Ergebnisse. Aus diesem Grund wandelte das DRK das Kurhaus ab 1960 in ein geschlossenes Erholungsheim um, das jährlich in etwa 16 Etappen von durchschnittlich 95 weiblichen Kurgästen von verschiedenen Sozialversicherungsträgern belegt war. Die Anwendung der Kaltwasserkuren erfolgte nach der Ohlstädter-Methode. Das DRK errichtete dazu Wassertretbecken, eine Gymnastikhalle und ein Badehaus. In den 1960er Jahren baute man in funktionalisierter Form an der südlichen Seite einen Turm mit Aufzug und westlich eine Personalwohnung an. Nach 1972 erfolgten umfangreichere Sanierungen und Erweiterungen. An der Rückseite wurde eine moderne Bäderabteilung mit Schwimmbad, Sauna und Einrichtungen für Kuranwendungen errichtet. Jedes Gästezimmer erhielt ein eigenes Bad mit WC. Das Gelände wurde südlich durch eine zweite Zufahrt erschlossen, da die Brücke für große LKWs zu schmal war.Die allgemeine Rezession zu Beginn der 1980er Jahre führte zu einem Rückgang der Kurverschreibungen bis zu 40 Prozent. Ab 1981 mussten im Umkreis bereits einige Kureinrichtungen aufgeben. 1983 schloss auch das an die Landesversicherungsanstalt verpachtete Kurhaus aus Kostengründen. In den folgenden Jahren verwilderten die Parkanlagen, die Haustechnik und das Gebäude selbst wartete und erhielt das DRK. Die Gymnastikhalle wurde vom Motorradclub „Crayfish MC 1975“ zum Clubheim umgebaut.

Übergangswohnheim für Aussiedler:

Ab 1989 betrieb das Land im Kurhaus ein Wohnheim für Spätaussiedler aus Osteuropa und Flüchtlinge aus der DDR. Im Sommer 1989 waren 220 Aussiedler, darunter 75 Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren und 22 Rentner untergebracht. 90 Aussiedler kamen aus der UdSSR, 18 aus der DDR, eine Familie aus Ungarn und der Rest aus Polen. In seiner Fernsehsendung „Blick ins Land“ stellte der Südwestfunk 1990 die Einrichtung vor. Wegen sinkenden Aussiedlerzahlen schloss 1994 das Wohnheim, das Kurhaus wurde in private Hände verkauft.

Seminar- und Schulungszentrum:

1996 errichtete die „Economic Trade Center Verwaltungsgesellschaft“, welche die „Euro Consum Card“ vermarktete, im Haus ein Seminar- und Schulungszentrum. Die Zimmer wurden renoviert und erhielten Telefon- und Fernsehanschluss. Zu nutzen waren außerdem Sauna, Solarium und Hausschwimmbad. Die Gaststätte „Michel-Stube“ wurde für auswärtige Besucher wieder als Restaurant geöffnet. Parallel dazu entwickelte der Eigentümer zur gleichen Zeit Pläne, auf einer rund 1500 m² großen Fläche hinter dem Kurhaus, die als Mischgebiet ausgewiesen ist, Häuser in Zweigeschossbauweise zu errichten. Ab 1998 reaktivierte das Kurhaus seine Bäderabteilung und bot als Besonderheit Bäder im Jungbier an, um zusätzliche Gäste anzulocken. Der wirtschaftliche Erfolg blieb aber in den folgenden Jahren aus, am 21. Juli 2000 musste die Kurhaus Betriebs GmbH Insolvenz anmelden, 2001 war das Unternehmen aus dem Handelsregister gelöscht.

Verfall und Investorenpläne:

In den folgenden Jahren schädigte Frost die Haustechnik, es kam zu Rohrbrüchen und Feuchtigkeitsschäden mit Schimmelbefall. Vandalismus und Diebstähle setzten dem Haus stark zu. Von dem ursprünglichen Park finden sich heute kaum noch Spuren, das gesamte Gelände mit den Spazierwegen ist durch Vegetation überwuchert. 2013 erwarb die Immonen-Group als neuer Investor das Gebäude. Diese beauftragte ein Architekturbüro der Moritz-Gruppe zur Bebauung des ca. 52.000 m² großen Geländes mit Wohnungen, das Kurhaus selbst sollte erhalten werden. Dazu müsse es komplett entkernt werden, da der Schadengrad im Inneren bei nahezu 100 Prozent liege. Die äußere Hülle solle erhalten bleiben. Geplant war eine Anlage für Bewohner aller Generationen mit einem Hotel im Ein- bzw. Zweisternesektor. 2014 begann die Stadt mit der Aufstellung eines Bebauungsplans. Neben dem Haus steht auch der Park unter Denkmalschutz und darf nicht verändert werden. Insbesondere die Blickachse auf das Kurhaus ist zu erhalten. Im gleichen Jahr beauftragt die Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz ein Gutachten das klärt, „welche Strukturen und Elemente der ehemaligen Parkanlage heute noch vorhanden und wie diese gartenhistorisch einzuordnen sind“. Die Denkmalbehörde fordert zunächst die Herrichtung des gesamten Ensembles, bevor über neue Mehrfamilienhäuser entschieden werde. Ferner gibt es Bedenken des Landesbetriebs Mobilität, da die Zufahrt durch eine enge Bahnunterführung erfolgt. Der Investor hat sich daraufhin zurückgezogen und die Planungen bisweilen nicht fortgeführt. Am Morgen des 8. Oktober 2016 kam es zu einem Brand, der den Gastronomiebereich und das Foyer zerstörte. Das Gebäude gilt seitdem als einsturzgefährdet. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich. Als Ursache ermittelte die Kriminalpolizei Brandstiftung mit mehreren Brandherden. Seit März 2017 sind die unteren Fensterhöhlen und Eingänge vermauert.

Sprendlingen – Töpferei

Direkt an der L413 und doch durch das inzwischen hochgewachsene Gebüsch verbirgt sich diese ehemalige Tonbrennerei, welche wohl schon vor etlichen Jahren einem Brand zum Opfer fiel. Von außen wirkte das Gebäude zwar nicht unscheinbar, aber von den vielen tollen Motiven im Inneren der Fabrik war ich dann doch angenehm überrascht. Der Besitzer der Grundstückes scheint wohl regelmäßig einen Rundgang um das Gelände zu machen, sind doch alle Löcher im Zaun mit neuen Bauzaunabschnitten verschlossen worden. Doch wer suchet findet bestimmt einen Zugang

Bad Kreuznach – Villa

In Bad Kreuznach ging ich dann noch kurz von der Autobahn um mir etwas zu essen zu holen. Gegenüber vom Supermarkt stach mir dann noch dieses Gebäude ins Auge, was mich natürlich sofort veranlasste einen genaueren Blick darauf zu werfen. Ist komplett entkernt, aber bietet allein durch die Bauweise doch einige gute Motive. Näheres über das Gebäude konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen.