Wandlitz – Goebbels Landhaus

Mitten im Wald an einem See in Brandenburg findet sich ein leerstehendes Gebäude, das schon aufgrund seiner Größe und Gestaltung Interesse weckt. Es ist in U-Form gebaut, mit einem großen Eingangsbereich in der Mitte, der von einem hohen Giebel geprägt ist, auf dem das Wort „Bogensee“ steht. Alle Türen sind verschlossen und nur wenige nicht verbarrikadierte Glasfenster ermöglichen Einblicke ins Innere. Eine Erklärungstafel findet sich nicht.Das 1939 erbaute Gebäude diente dem nationalsozialistischen Reichspropagandaminister Joseph Goebbels als Landsitz, in den er sich vorerst ohne Familie zurückzog und Gäste, vor allem aus Kultur und Medien, einlud. Das 30 Räume umfassende Hauptgebäude enthielt eine große Diele, Bibliothek, Salon sowie Arbeits- und Speisezimmer, aber auch einen Filmvorführsaal und mehrere Schlafzimmer. Ein besonderer Luxus des Hauses sind die zur Seeterrasse hin automatisch versenkbaren Fenster. Seit der alliierte Luftkrieg auch in Berlin deutlich zu spüren war, wurde das Gebäude ebenfalls für die Amtsgeschäfte des Ministers genutzt. Zwischen 1943 und 1945 diente es zudem als Wohnsitz der Familie Goebbels.

Nach 1945 belegte das sowjetische Militär kurzzeitig das Gelände. Bereits ab 1946 nutzte die Freie Deutschen Jugend (FDJ) das Gebäude als Jugendhochschule, bevor in den 1950er Jahren in unmittelbarer Nähe ein Neubaukomplex mit Gemeinschaftsgebäuden und Wohnheimen für die FDJ errichtet wurde. Der Komplex wurde SED-intern in den 1950er Jahren auch als „Rotes Kloster“ bezeichnet und umfasste eine Aula mit 600 Sitzplätzen, zwei Speisesäle und mehrere Schlaf- und Wohngebäude. In den knapp vierzig Jahren ihres Bestehens zählte die Hochschule rund 15.000 Absolventen. Die Atmosphäre wird von ihnen im Nachhinein als durch Dogmatik, Abriegelung und Überwachung gekennzeichnet bezeichnet. Neben deutschen FDJ-Mitgliedern wurden auch rund 4.300 Jugendliche aus der ganzen Welt hier unterrichtet. Die Immobilien gehören nach wie vor der Stadt Berlin, deren Nutzungspläne noch unklar sind.

Wandlitz – Bogensee FDJ

Vor den Toren ihrer Stadt lässt das Land Berlin ein architektonisches Juwel verfallen, das Areal am Bogensee, etwa 15 Kilometer nördlich vom Berliner Stadtrand. Diese kleine Exklave mit Brandenburg drumherum ist 1914 in Berliner Besitz gekommen und war im 20. Jahrhundert auf unterschiedliche Weise Schauplatz deutscher Geschichte (siehe Kasten). Dieses historische Erbe mit der Villa von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels und gigantischen Stalinbauten der Jugendhochschule der FDJ mitten im Wald und am Ufer eines der verwunschensten Seen in Brandenburg macht seine Faszination aus. Dazu muss man kein Anhänger einer Diktatur sein. Aber es verfällt.

Skulpturen und Gebäude wurden während des 21-jährigen Leerstands Opfer von Vandalismus. Darum will die Berliner Immobilienmanagement GmbH BIM, die es verwaltet, es am liebsten verstecken. Sprecherin Johanna Steinke macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich nicht freut, wenn die taz darüber berichtet. Medienberichte hätten in den letzten Jahren immer wieder Besucher angelockt, und das hätte zu mehr Schäden an den Bauten auf dem 140.000 Quadratmeter großen Grundstück geführt.

Doch der Schaden durch Vandalismus ist keinesfalls der gesamte Schaden an den denkmalgeschützten Gebäuden aus zwei verschiedenen Zeitabschnitten: Viel mehr Zerstörung richtet die Natur an. Dicht an der Goebbels-Villa wachsen Bäume, eine Eiche ist seit Jahren mit dem Geländer verwachsen. Von den Stalinbauten bröckelt der Putz, Regen dringt ein und Bäume wachsen in der Dachrinne. Während frisch gemähte Rasenflächen von Grünflächenpflege zeugen, hat seit Jahren niemand etwas gegen die Vegetation an den denkmalgeschützten Gebäuden selbst unternommen.

Eine Viertelmillion Euro gibt Berlin jährlich für Betriebskosten aus, zählt Johanna Steinke von der BIM auf: Hausmeister, Grünflächenpflege und Heizung beispielsweise. Hinzu kamen 2019 für Sicherungsarbeiten 1,4 Millionen Euro. Nicht genug, um die Substanz zu erhalten, kritisiert Irmgard Zündorf vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Der Historikerin, die eine Onlineausstellung zur Geschichte vom Bogensee vorbereitet, blutet das Herz, wenn sie vor Ort ist. „In der Goebbels-Villa wurden nach 1990 in zentralen Räumen die Parkettfußböden herausgerissen und durch Fliesen ersetzt. In der FDJ-Hochschule fanden in den 1990er Jahren Modernisierungsarbeiten statt, die den Charakter überbauten.“ Für die Historikerin steht fest: „Hier muss schnell Geld in die Hand genommen werden, um das historische Erbe zu erhalten.“

Biesenthal – Waldeslust

Zu diesem ehemaligen Hotel konnte ich leider keine weiteren Informationen finden. Der villaähnliche Bau wäre es wirklich wert wieder saniert zu werden, während der danebenstehende Plattenbau wirklich hässlicher nicht sein könnte und überhaupt nicht in die Umgebung passt.

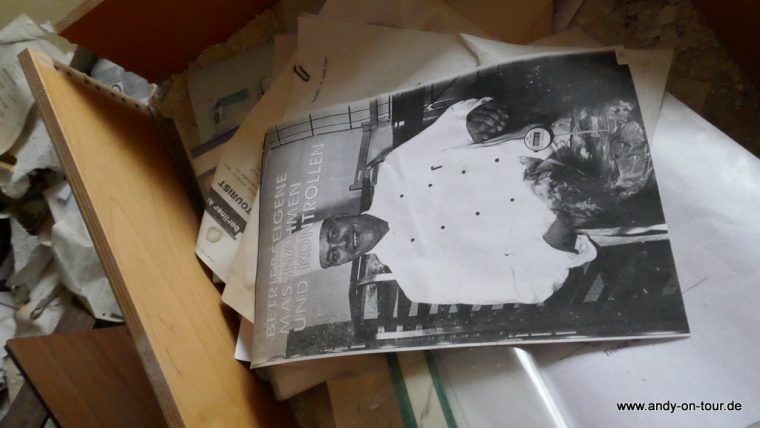

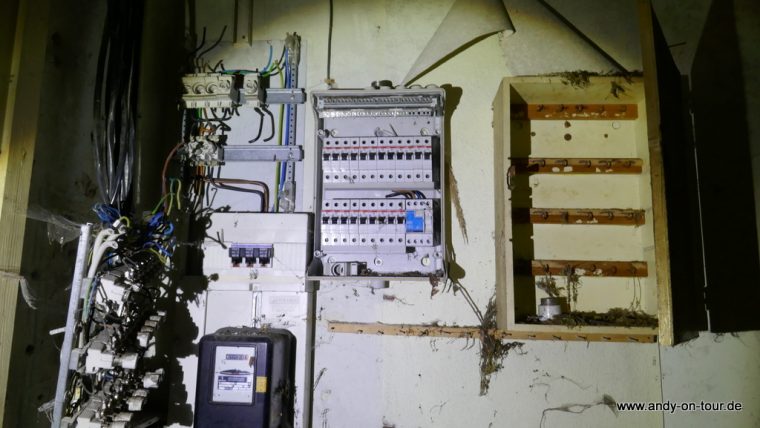

Biesenthal – Polizeischule

Diese alte Polizeischule steht nun schon seit etlichen Jahren leer und verlassen in einem riesigen Waldstück. Aufgrund der Überwachungskameras (keine Ahnung ob die noch aktiv sind) bin ich nicht näher an das Hauptgebäude ran 🙂 Die Hochschule der Deutschen Volkspolizei „Karl Liebknecht“ war eine Bildungseinrichtung. Das Institut für Aus- und Weiterbildung der Volkspolizei in Biesenthal, gegründet am 29. Mai 1967, ergänzte. Bis zum Februar 1974 nutzte die Hochschule jedoch noch den alten Standort Kaulsdorf für ihre Lehrveranstaltungen. Die Hochschule der Deutschen Volkspolizei „Karl Liebknecht“ war eine Bildungseinrichtung des Ministeriums des Innern der DDR. Der Vorgänger der Hochschule war die Höhere Polizeischule. Geschichte: Die Gründung der Hochschule erfolgte am 1. Dezember 1962 durch Beschluss vom 13. September 1962. Wie auch ihre Vorgängerinstitution hatte die Hochschule ihren Hauptsitz in Berlin-Kaulsdorf. Die Hochschule war „die höchste Bildungseinrichtung des Ministeriums des Innern für die Aus- und Weiterbildung von Führungskadern der DVP und anderer Organe des Ministeriums des Innern“. Sie war dem Minister des Innern, der zugleich auch das Amt des Chefs der Deutschen Volkspolizei innehatte, unterstellt. Neben der Ausbildung von Offizieren für die Führungsebene sollte die Hochschule auch Forschungstätigkeiten betreiben und die Weiterbildung von Angehörigen des Ministeriums des Innern und der Deutschen Volkspolizei unterstützen. Das Institut für Aus- und Weiterbildung der Volkspolizei in Biesenthal, gegründet am 29. Mai 1967, ergänzte die Weiterbildungstätigkeiten der Hochschule. Es war der Hochschule unterstellt. Ab Herbst 1973 erfolgte schrittweise der Umzug in die neuen Hochschulgebäude nach Berlin-Biesdorf (heute Ecke Blumberger Damm / Cecilienstraße). Während der X. Weltfestspiele der Jugend im Sommer 1973 in Berlin bewohnte die Delegation der Tschechoslowakei (ČSSR) die Internatsgebäude der Hochschule. Nach deren Auszug wurde das Internat von den Angehörigen der Hochschule bezogen. Bis zum Februar 1974 nutzte die Hochschule jedoch noch den alten Standort Kaulsdorf für ihre Lehrveranstaltungen. Die Fertigstellung weiterer Gebäudeteile, wie z. B. des großen Hörsaales, erweiterte die Kapazitäten der Hochschule Ende der 1970er Jahre erheblich. Neben der Hochschule befanden sich am gleichen Standort ebenfalls das zentrale Rechenzentrum und die zentrale kriminalistische Registrierung des Ministeriums des Innern. Neben der Versorgung dieser Dienststellen war die Hochschule auch für deren Sicherheit verantwortlich. Die Hochschule erhielt am 27. Juni 1977 den Namenszusatz „Karl Liebknecht“. Organisation Die Führung der Bildungseinrichtung hatte der Leiter der Hochschule inne, der damit auch der Vorgesetzte aller Angehörigen der Hochschule war. Der Minister des Innern ernannte den Hochschulleiter. Beratende Organe unterstützten den Leiter bei der Ausführung seiner Aufgaben. Die Unterstützung erfolgte zum einen durch die Leitung der Hochschule und zum anderen durch den Wissenschaftlichen Rat. Der Leitung gehörten der stellvertretende Hochschulleiter und die Leiter der Bereich und Kader der Hochschule an, während die Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates durch den Hochschulleiter ausgewählt wurden. Letzter beschäftigte sich vor allem mit Fragen der Forschung und der Verleihung akademischer Titel an der Hochschule. Der Lehrbereich der Hochschule gliederte sich in die Bereiche Marxismus-Leninismus, Grundlagen der Führungs- und Leitungstätigkeit, Führung und Leitung eines Volkspolizei-Kreisamtes, Lehrabteilung Führung und Leitung der Strafvollzugseinrichtung und Lehrgruppen. Personal Die Lehrveranstaltungen an der Hochschule wurden zumeist von Offizieren der Volkspolizei durchgeführt. Drei Professoren, vier Dozenten und dreizehn Doktoren lehrten im Jahr 1971 an der Hochschule. Bis zum Jahr 1989 hatte sich die Zahl der Lehrenden auf 22 Professoren und 31 Dozenten vergrößert. Insgesamt beschäftigte die Hochschule über 100 Hochschullehrer und wissenschaftliche Assistenten.[8] Zudem waren weitere Angehörige der Volkspolizei als Verwaltungs- und Versorgungspersonal eingesetzt. Daneben arbeiteten auch Zivilangestellte an der Bildungseinrichtung des Ministeriums des Innern. Studenten und Studiengänge Die Hochschule bildete Offiziere aus, die vorher bereits ein anderes Studium absolviert und sich durch mehrjährige Tätigkeiten bewährt hatten. Die endgültige Studienerlaubnis erteilte der Minister des Innern. Die Teilnahme an den Offizierslehrgängen war sowohl als Studium mit Präsenspflicht an der Hochschule (Direktlehrgang) oder als Fernstudium (Fernstudienlehrgang) möglich. Letzteres fand, mit Ausnahme von Prüfungen und ausgewählten Lehrveranstaltungen, an Außenstellen der Hochschule in Rostock, Berlin, Halle, Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) und Dresden statt. Weiterhin offerierte die Hochschule seit 1975 Lehrgänge zur Ausbildung von Offizieren befreundeter Staaten, wie beispielsweise Vietnam, Äthiopien oder Kuba. Diese Lehrgangsteilnehmer hatten zuvor meist eine Fachschule des Ministeriums des Innern besucht. Nach Abschluss des Lehrganges erhielten die Teilnehmer ein Diplom, welches sie als Diplomstaatswissenschaftler auswies. Darüber hinaus war es auch möglich, eine Promotion oder Habilitation an der Hochschule abzulegen. Seit 1983 konnten B-Promotionen vorgenommen werden. Der Lehrgang für den „Höheren akademischen Kurs“ bestand ab 1981. Im Jahre 1987 wurde der Offiziershochschülerlehrgang eingeführt. In den 1980er Jahren arbeiteten in jedem Volkspolizei-Kreisamt der Deutschen Demokratischen Republik mindestens zwei Absolventen der Hochschule in einer Führungsposition.

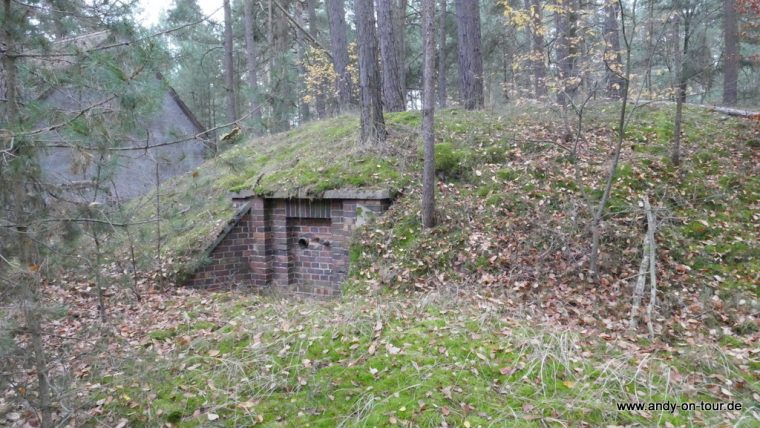

Biesenthal – Materiallager

Kleines verlassenes Materiallager, gut versteckt im Wald. Nicht allzu viel zu sehen, aber da ich eh in der Ecke war und ein paar nette Graffitis gab es als Zugabe ….

Eberswalde – Gasthaus Am Walde

Bei der Ortsdurchfahrt dieses verschmierte Schild gesehen und gleich mal einen Stopp eingelegt. Siehe da meine Vermutung war richtig, ein „Losti “ 🙂 Der „Lampenschirm“ und der Kamin im großen Saal war echt der Hammer.

Spechthausen – Alter GSSD Güterbahnhof

Früher war dies ein Verladebahnhof der Sowjetischen Streitkräfte in Eberswalde. Von hier aus wurden die sowjetischen Streitkräfte aus dem Großraum Eberswalde versorgt. Jetzt ist es der Natur preisgegeben. Viele schöne Graffitis aber ansonsten leere Gebäude.

Eberswalde – Eberkran

Der Montageeber oder Eberkran, kurz Eber ist ein etwa 58 Meter hoher Montagekran und ein weithin sichtbares Wahrzeichen im brandenburgischen Eberswalde. Der Kran wurde nach dem Wappentier der Stadt benannt und 1954 als Muster für eine Montagekranserie erbaut, ein zweites Exemplar steht im Hamburger Hafen. Es ist eine geschweißte Stahlprofil-Fachwerkkonstruktion in der Bauart Portalwippdrehkran, die 1932 in Eberswalde patentiert wurde. Diese Bauweise macht es möglich, bei wechselnder Entfernung des Kranarms die Hakenhöhe beizubehalten. Durch bewegliche Gegengewichte wurde die notwendige Leistung für das Wippwerk gering gehalten. Von 1954 bis 1990 diente der Eber im Kranbau Eberswalde als Montagekran, er wurde elektrisch betrieben. Die produzierten Hafenkrane wurden im Werk zusammengesetzt und wieder demontiert. Die prinzipielle Bauweise der Krane aus Eberswalde entspricht bis heute dem des Ebers, nur dass die Fachwerkkonstruktion schon in den 1960er-Jahren durch effektivere, aber schwerere Stahlblechkonstruktionen ersetzt wurde. Nach 1990 wurde der Montageeber nicht mehr benötigt. 2001 wurde er demontiert, an den Rand des Firmengeländes versetzt und rekonstruiert. Dort dient das Baudenkmal heute als Aussichtspunkt, von dem man bei gutem Wetter den 50 km entfernten Berliner Fernsehturm sehen kann. Die Aussichtsplattform befindet sich in etwa 30 Meter Höhe. Heute gehört der Kran zum Familiengarten Eberswalde.

Eberswalde – Kranfabrik

Geht es darum, ganz große Lasten zu bewegen, dann benötigt man auch entsprechend großes Gerät. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickeln sich die Ebersbacher zu besonderen Spezialisten im Kranbau. Den Grundstein für die Erfolgsgeschichte legt der Ingenieur Robert Ardelt. Er betreibt mit seinen Söhnen ab 1902 im Zentrum von Ebersbach ein technisches Ingenieurbüro. 1904 entwickelt sich aus diesem die „Robert Ardelt & Söhne Maschinenfabrik“ heraus. 1911 wird dafür ein neues Fabrikgrundstück am Rande der Stadt ausgebaut und zur Grundlage des weiteren Erfolges. Das Unternehmen firmiert ab 1912 als „Ardelt-Werke GmbH“. In der Fertigung spezialisiert man sich zu Beginn auf Gießereimaschinen, sowie Krananlagen, Diesellokomotiven sowie Straßenfertiger. 1932 entwichkelt man mit dem Portalwippdrehkran eine neue Konstruktion der Lastenbewegung und sichert sich durch am Markt eine Monopolstellung. So fertigt man bereits früh Hafenkräne, Transportanlagen und komplette Schiffshebewerke. Bereits kurz nach der Machtübernahme durch das NS-Regime werden die Ardelt-Werke als Rüstungsbetrieb eingestuft und erhält in der Folgezeit entsprechende Aufträge durch die Wehrmacht. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges stellt man die Produktion bei Ardelt komplett auf die Fertigung von Rüstungsgüter um. Zur Hochzeit im Jahre 1944 sind in dem, voll auf Krieg ausgerichteten, Unternehmen ca. 7000 Arbeiter beschäftigt, schätzungsweise 3000 von ihnen waren Kriegsgefangene. Es entstehen dazu auch Zweigwerke in Breslau (PL), Rothau (CZ) und Kragau (ROM). Neben den Rüstungsgütern, wie Panzerteile, Panzerabwehrkanonen und Sprengkörper, sind die Ingenieure aus Eberswalde ebenfalls an den Planungen zu den Vergeltungswaffen „V1“ und „V2“ in Peenemünde beteiligt. Mit dem Einrücken der Roten Armee im Frühjahr 1945 flieht die Familie Ardelt nach Niedersachsen und gründet in der Folge in Wilhelmshaven und Osnabrück neue Werke. Das Werk in Eberswalde wird komplett enteignet und verstaatlicht. Die SMAD baut daraufhin große Teile des Maschinen ab und überführt diese als Reparationsleistung in die Sowjetunion. Zum 20. März 1948 geht das Werk in Volkseigentum über und kann erstmals als „VEB Kranbau Eberswalde“ wieder die Produktion aufnehmen. Anfang der 1970er Jahre wird der Betrieb in das Kombinat „TAKRAF Leipzig“ eingegliedert. Die Eberswalder Kranbauer spezialisierten sich nun wieder auf den Bau von Hafenanlagen und -kränen. In diesem Bereich wird man Marktführer und exportiert die Krananlagen über die Grenzen hinaus in die komplette Welt. Unzählige Häfen auf der ganzen Welt werden mit den Lastenheber aus der DDR ausgestattet. Selbst im wichtigsten Hafen der BRD, dem Hamburger Hafen, kommen die Kräne aus Eberswalde zum Einsatz. Trotz der hohen Erwirtschaftung von Devisen investiert die DDR-Regierung zu wenig in den Vorzeigebetrieb, die Maschinen veralten und die Fertigung läuft auf Verschleiß. Mit der Wende 1990 geht das Unternehmen in die Hände der Treuhand-Anstalt über, diese verkauft die „Kranbau Eberswalde GmbH“ 1994 an die „Vulkan Kocks GmbH“. Das Mutterkonzern geht bereits 1996 in die Insolvenz, so dass der Besitz am Kranbauwerk in Eberswalde in die „Kirow Leipzig AG“ übergeht. Mit dem neuen Eigner erholt sich das Werk, wird allerdings auf einen kleinen Teil der Produktionskapazitäten rationalisiert. Weite Teile des ehemaligen Werke sind nun dem Verfall ausgesetzt, während die Eberswalde neben an das tun, was sie am Besten können, Kräne konstruieren und bauen.

Finow – Fabrik

Das Messingwerk im Eberswalder Ortsteil Finow wurde im Jahr 1698 gegründet und arbeitete bis 1945. Es war das erste industriell-gewerbliche Zentrum der Mark Brandenburg. Als Gründungsdatum gilt der 1. Juli 1700, an dem die Produktion unter Administrator Friedrich Luck begann. 1702 wurde das Messingwerk von Friedrich Müller gepachtet, nachfolgend von den Franzosen Aureillon, Dittlof und Lejeune. 1729 pachteten Splittgerber & Daum das Messingwerk für 55 Jahre. 1786 übernahm das Königliche Berg- und Hüttenamt in Berlin die Verwaltung. 1863 kaufte der Industrielle Gustav Hirsch das Werk für 100.000 preußische Taler. Er sorgte sich – was zur damaligen Zeit alles andere als üblich war – sehr um das Wohl seiner Arbeiter und baute die Messingwerksiedlung wesentlich aus. Produziert wurden Bleche, Drähte, Kessel und Röhren, außerdem im Rahmen umfangreicher Rüstungsaufträge Munitionshülsen, Zünder und Granaten. 1872 waren 200 Arbeitnehmer beschäftigt. 1899 übernahm sein Neffe Aron Hirsch den Betrieb und gründete 1906 die Hirsch Kupfer- und Messingwerke AG. 1907 waren 950 Arbeiter beschäftigt, 1918 bereits 2390. 1917 begann der Bau des Neuwerkes, das 1920 durch Siegmund Hirsch eingeweiht wurde. Im Jahr 1913 wurde bei Bauarbeiten der bronzezeitliche Schatz von Eberswalde auf dem Werkgelände gefunden. 1931/1932 wurden am Fuße des Wasserturms acht Musterhäuser mit Fassaden aus Kupferblech, die sogenannten Kupferhäuser, errichtet, die darauf ausgelegt waren, schnell montiert und effektiv transportiert werden zu können. Diese Häuser werden noch heute als Wohnhäuser genutzt.

Gustav Hirsch und später sein Neffe Aron sowie dessen Sohn Siegmund Hirsch trugen nicht nur Verantwortung für den Betrieb, sondern auch für den eigenständigen Gemeindeverband Messingwerk. Sie errichteten eine Schule mit zwei Lehrerhäusern, von denen eines heute ein Eichamt ist. 1928 wurde das Messingwerk mit dem Dorf Heegermühle und den Gutsbezirken Eisenspalterei und Wolfswinkel zu Finow vereinigt. 1929 war das Werk das größte und leistungsfähigste Messingwerk Europas. 1932 schied die Familie Hirsch infolge der Berliner Bankenkrise aus dem Unternehmen aus. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten emigrierte der ehemalige Juniorchef Siegmund Hirsch aufgrund der jüdischen Herkunft der Familie nach Ägypten. Der ehemalige Seniorchef Aron Hirsch lebte bis zu seinem vermutlichen Freitod am 22. Februar 1942 in Wiesbaden, mit seiner Frau Amalie geb. Mainz, die sich am 27. August 1942 das Leben nahm.

1941 gehörte der Betrieb fast zu 100 % der AEG und wurde in Finow Kupfer- und Messingwerke AG umbenannt. 1945 erfolgte die Demontage des Neuwerks gemäß Befehl der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland. In den 1950er Jahren nahm der VEB Walzwerk Finow dort die Arbeit auf. 1952/1953 wurde das modernste Warmbandwalzwerk der DDR gebaut, 1960 Kaltwalzwerk und Rohrwerk. 1989 erfolgte eine Teilstilllegung, 1993 die Übernahme durch das slowakische Hüttenwerk Východoslovenské železiarne und nachfolgend die Fusion mit einem US-amerikanischen Konzern. Mittlerweile hat sich die Walzwerk Finow GmbH auf die Herstellung von geschweißten Stahlrohren und kalt umgeformten Stahlprofilen spezialisiert und ist ein erfolgreicher Zulieferbetrieb der Automobilindustrie. Nach dem zweiten Insolvenzantrag und fehlender Investoren stellte das Walzwerk am 30. März 2012 die Produktion ein.

- Bogensee

- Eberkran

- FDJ

- Gasthaus

- Goebbels

- Güterbahnhof

- Kranfabrik

- Landhaus

- Lost Place

- Lost Places

- Materiallager

- Polizeischule

- Ruffy

- Waldeslust

- Waldhotel