Heute Morgen ging es in aller Frühe auf in Richtung Saarland. Ich hatte mir über Google und diverse Netzseiten einige Lost Place Locations herausgesucht, welchen ich heute einmal einen Besuch abstatten wollte. Also erst einmal warm eingepackt, da die Temperaturen doch so langsam ungemütlich werden, und nichts ist schlimmer als verfroren auf Tour zu gehen. Nachdem die ganze Ausrüstung gerichtet war ging es dann los Richtung Saarbrücken. Die Straßen waren wunderschön leer, was wohl zum einen an der Uhrzeit wie auch daran lag, das der erste Advent von vielen doch daheim im gemütlichen Beisammensein verbracht wird.

Der erste Stopp war dann ein ehemaliges Wirtshaus welches wohl in frühen Jahren auch mal eine Mühle war.

Eine witzige bzw. Skurrile Info zu dem ehemaligen Restaurant:

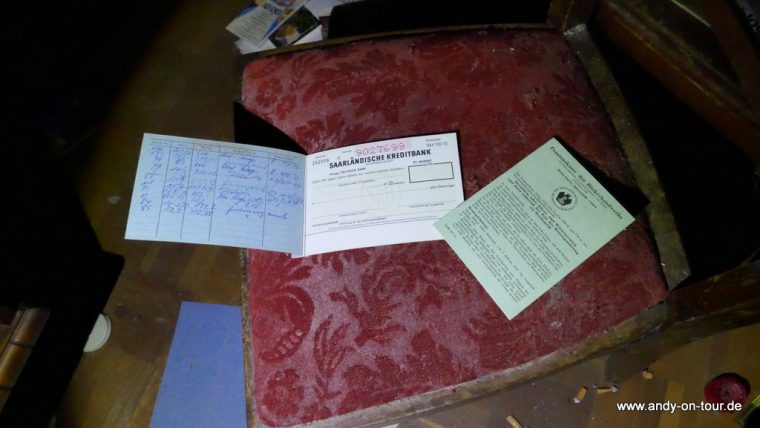

Die Königreiche Preußen und Bayern existieren schon lange nicht mehr. Doch in der bekannten Ausflugsgasstätte, durch die früher einmal die preußisch-bayerische Staatsgrenze verlief, herrschen kurioserweise immer noch die amtlichen Verhältnisse von „anno dazumal“. So ist die Familie, die das Restaurant schon seit Jahrzehnten bewirtschaftet, offiziell der Verwaltung der Stadt unterstellt, muss ihre Steuern aber an das „preußische“ Finanzamt in einer anderen Stadt bezahlen und bekommt die Post aus dem Nachbarort zugestellt. Für die Gäste des traditionsreichen Ausflugslokals, die sowohl aus dem „Bayerischen“ als auch aus dem „Preußischen“ kommen, ist diese Grenze, die der Amtsschimmel nach wie vor beansprucht, völlig belanglos.

Der Gaststube des Ausflugslokals sieht heute niemand mehr an, dass sie einmal von einer Staatsgrenze durchtrennt wurde. Früher konnten hier die Gäste problemlos von Bayern nach Preußen wechseln.

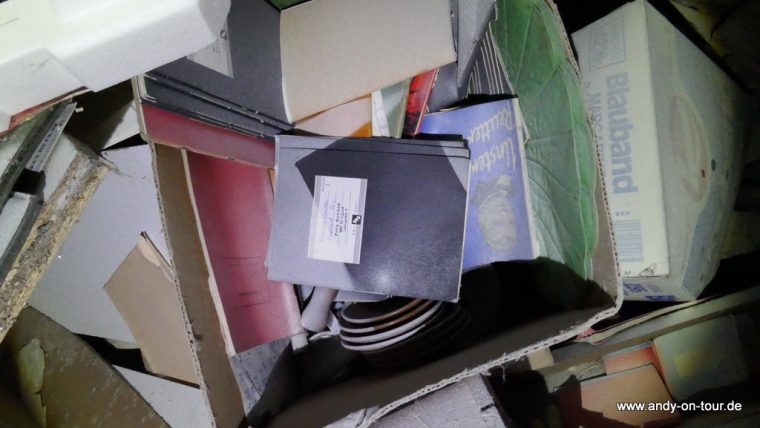

Die bayrisch-preußische Grenze verlief mitten durch den Tanzsaal der Gaststätte. Der Besuch war ein guter Start in den Tag. Zwar lagen in einigen Räumen stapelweise alte Zeitungen und Illustrierte herum, aber sowohl der Gastraum, wie auch die oberen Zimmer boten ein paar schöne Motive.

Von der Mühle aus ging es dann Richtung Innenstadt, wo ein ehemaliges Schwimmbad auf meinen Besuch wartete. Trotz widersprüchlichen Meldungen im Netzt war es an einigen Stellen ohne größere Probleme möglich das Schwimmbad zu besichtigen. Viel ist leider nicht mehr vorhanden, da sich wie so oft schon die Dorfjugend und diverse Randalierer an dem Objekt ausgetobt hatten.

Nach dem Schwimmbad ging es dann noch in eine nicht allzu weit entfernte ehemalige Fabrikaten Villa, welche am Rande eines historisch sanierten Wohngebietes ihr trauriges Dasein fristet. Die alte Arbeiterwohnsiedlung wurde aufwendig saniert und hier ging dann wohl das Geld aus. Eigentlich schade um das bestimmt ehemals sehr schöne Anwesen. Die verschiedenen Fliesen und Wandverkleidungen lassen einen zumindest den Luxus der damaligen Zeit erahnen.

Von dieser Location führte der Weg über den alten verlassenen Friedhof „Alt Saarbrücken“ zur aufgegebenen Radrennbahn in der Nähe des Messegeländes. Der Friedhof selbst liegt an einem Hang mitten in Alt-Saarbrücken. Im Norden begrenzt die Komturstraße sowie der Deutschherrnpfad den Friedhof, im Westen die Straße Bruchschneidersdell, im Osten die Friedhofsallee und die Dellengartenstraße und im Süden die Straße Am Ordensgut.

Geschichte des Friedhofs begann 1851, als er angelegt und eröffnet wurde. Zwischen 1907 und 1909 wurde das Areal erweitert. Als die innerstädtischen Friedhöfe der Stadt in den 1910er Jahren an ihre Belegungsgrenzen stießen, entschloss sich die Stadtverwaltung 1914, im Süden Saarbrückens einen neuen zentralen Bestattungsplatz zu schaffen. 1917 wurde der Friedhof in Alt-Saarbrücken dann geschlossen.

Heute dient das knapp 4 Hektar große Areal als Park und Naherholungsanlage. Es wurde in den 1990er Jahren umgewidmet. Der größte Teil der Gräber wurde entfernt und zu einem Park umgestaltet. Die wenigen erhaltenen Gräber sind vor allem künstlerisch wertvoll oder stehen unter Denkmalschutz. Für einige wenige Gräber besteht auch noch ein Nutzungsrecht, so wurde 2002 die letzte Beisetzung vollzogen.

Die Radrennbahn hat ihre besten Zeiten schon lange hinter sich. Risse durchziehen das Oval der Radrennbahn auf dem Schanzenberg. Unkraut sprießt im bröckelnden Beton. Die mittlerweile marode Anlage, wurde im Jahr 1934 erbaut. Im Juli 1935 wurde die Anlage am Schanzenberg eröffnet. Mitte der 90er hat man sie dann stillgelegt. Andreas Walzer aus Homburg, Bahnrad-Olympiasieger in Barcelona 1992, drehte hier einst seine Runden.

Seit 1962 war im Oval der Radrennbahn auch der Reiterbund Saarbrücken beheimatet. Vor zehn Jahren sicherten sich die Reiter die Anlage durch einen Erbpachtvertrag. Doch der Reiterbund schlitterte in die Insolvenz und wurde liquidiert. Die Radrennbahn ist seitdem verwaist. Mehr als 60 Jahre lang schossen hier die besten Radfahrer des Saarlands über die Betonbahn. Mittlerweile schießt auf und entlang der legendären Rennbahn nur noch das Unkraut. Das Gelände gehört der Stadt. Warum lässt sie die Bahn so verkommen ?

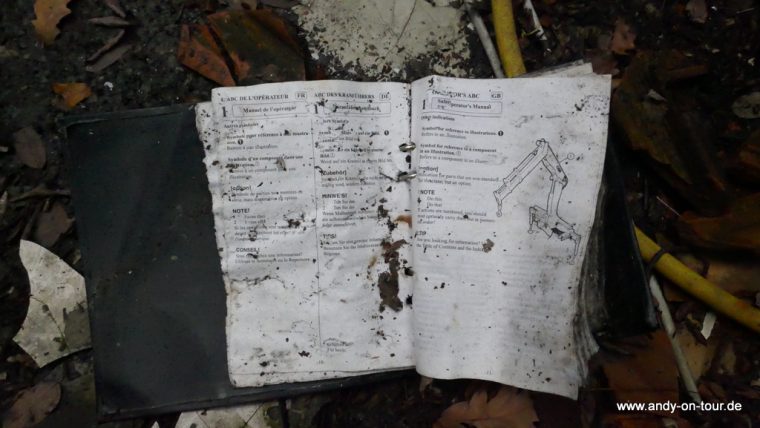

Von der Radrennbahn ging es weiter zum Gelände der ehemaligen Saar-Hochdruck Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH mit damals rund 160 Beschäftigten, welche im April 2008 beim Amtsgericht Saarbrücken Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hatte. Die Gründe für die Insolvenz reichten bis 2007 zurück, als es einen erheblichen Auftragseinbruch kommunaler Auftraggeber im Saarland gab. SHD war ein Spezialunternehmen, das vor allem für Energieversorgungsunternehmen arbeitete. Heute gibt es Pläne für die Bebauung des ehemaligen Werksgeländes.

Am Zollbahnhof:

Die Stelle, an der später der „Zollbahnhof“ zwischen dem saarländischen Homburg und Kirkel errichtet wurde, gelangte im Zusammenhang mit der Entwicklung der Straße VIA REGIA erstmals zu Bedeutung, als Napoleon seine “Kaiserstraße“ nach Mainz an diesem Ort vorbei führen ließ. Ursprünglich befand sich hier ein größerer See, der sogenannte „Schwarze See“, der bereits 1434 urkundlich erwähnt wurde. Napoleon ließ den Weiher trockenlegen, um die „Kaiserstraße“ von Metz nach Mainz ohne Hindernisse schnurgerade durch das Gebiet des ehemaligen Gewässers legen zu können.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde im Zuge des Versailler Vertrages das Saargebiet vom Deutschen Reich abgetrennt und 1920 unter Völkerbundmandat, faktisch jedoch unter französische Verwaltung gestellt. Es war vorgesehen, dass ab 1925 an den Grenzen des Saargebietes zu Deutschland Zollschranken errichtet werden.

Demzufolge entstand an dieser Stelle ein großer Bahnhof zur Zollabfertigung von Gütern.

Der große Bahnhof an der Grenze verlor jedoch seine Funktion, als das Saargebiet 1935 „heim ins Reich“ geholt wurde. Das Land gehörte nun zum Verteidigungsbereich „Rote Zone“, es wimmelte von Verboten und Kontrollen. Dann war wieder Krieg. Als „Westbahnhof“ diente der ehemalige Zollbahnhof nun der Verschiebung von Truppen und Munition gen Westen, von Kohle und Stahl in Richtung Osten. Bei zahllosen Bombardements während des Zweiten Weltkriegs wurden die Anlagen weitgehend zerstört. Nach dem Ende des

Krieges gehörte das Saarland zunächst zur französischen Besatzungszone, aus der es 1949 heraus gelöst und unter eine separate Verwaltung gestellt wurde, wirtschaftlich jedoch an Frankreich angegliedert blieb. Aufgrund eines Volksentscheides vom 23.10.1955 wurde das Saarland ab 1. Januar 1957 elftes Bundesland der

Bundesrepublik Deutschland. Die wirtschaftliche Rückgliederung erfolgte am 6. Juli 1959.

Was vom alten Zollbahnhof noch übrig war, wurde abgebaut. Das Gelände entwickelte sich zunächst ungestört als Biotop. Es entstanden die größten zusammenhängenden Trockenrasenfluren des Saarlandes. Heute wird

ein Teil des Areals industriell genutzt. An der Stelle des alten Bahnhofs steht das Restaurant ZOLLBAHNHOF.

Das idyllisch gelegene Restaurant Zollbahnhof in Kirkel befindet sich im Kreis Saarpfalz-Kreis in Saarland. Ferner ist das Restaurant Zollbahnhof in Kirkel über die Grenzen von Kirkel hinweg für seine sehr gute deutsche Küche bekannt.

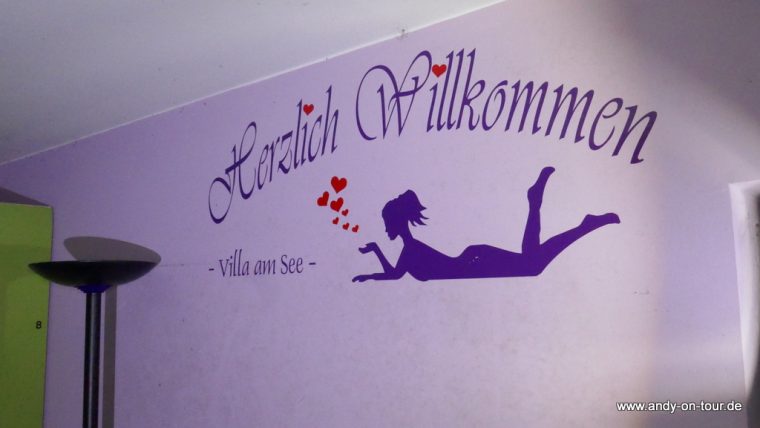

Hmm, die Villa am See. Was soll man zu so einer Lokalität schreiben ? Ein kleiner Auszug aus dem Netz reicht wohl um die ehemalige Bestimmung der Villa zu verstehen 🙂

Der private Treffpunkt für Paare und Singles, familiäres Ambiente. Phantasievoll eingerichtete Räume, Höhlenhaus, Klinikraum, Französische Wand, Spiegelzimmer, Massageliege mit Ölen, Rundbett, S/M Raum, Außengelände mit Zugang zum See, FKK-Liegewiese.

1891 begann der Schuhmacher Wilhelm Servas in Rodalben in Deutschland mit der Erzeugung von Schuhen. Im Jahr 1966 wurde eine Tochtergesellschaft der Servas Schuhfabriken Rodalben in Liezen gegründet. Die Produktion von Damenschuhen mit zunächst 70 Mitarbeitern wurde am 02. Jänner 1967 in der umgebauten Weberei in der Pyhrnstraße aufgenommen. Bereits eineinhalb Jahre später war die Betriebsstätte zu klein, sodass im Frühjahr 1969 mit dem Bau einer neuen Fabrik neben der B 320 Ennstal Straße begonnen wurde. Das Grundstück wurde von der Stadtgemeinde Liezen zur Verfügung gestellt. Innerhalb eines dreiviertel Jahres wurde das Werk nach den neuesten Erkenntnissen auf dem Gebiet der Schuhproduktion ausgerichtet und am 7. Jänner 1970 in Betrieb genommen. Die offizielle Eröffnung fand erst am 4. Juli 1970 statt. Zusätzlich wurde ein Wohnblock für die Angestellten hinter dem Fabriksgebäude gebaut. Nachdem in Deutschland die Dorndorf-Firmengruppe von den Gebrüdern Erhard und Helmut Servas übernommen wurde, kam im Jahr 1971 die Produktion von Dorndorf-Damenschuhen im Werk Liezen dazu. Circa 50 % der Produktion wurde über den einschlägigen Fachhandel in Österreich verkauft, die andere Hälfte exportiert. Die Tagesproduktion im Jahr 1974 betrug 2000 Paar und es waren ca. 250 Mitarbeiter beschäftigt. Durch die Verlagerung der Produktion zunächst nach Portugal und im Anschluss nach Asien, wurde die Herstellung von Schuhen in Liezen 1992 eingestellt und die Räumlichkeiten von der Fa. Gröbl Möbel für ein Möbelhaus umgebaut. Im kleinen Verkaufsraum Ecke Schillerstraße und Getreidestraße wurden noch einige Jahre Schuhe verkauft, dieser jedoch auch eingestellt.

- Alt Saarbrücken

- Am Zollbahnhof

- Club

- Fabrik

- Friedhof

- Lost Place

- Restaurant

- Rodalben

- Saarbrücken

- Schuhfabrik

- Schwimmbad

- Spiesermühle

- Swinger Club

- Villa