Heute morgen, bei schönstem Wetter das „Dickschiff“ klar gemacht und mich auf meine grob geplante Tour begeben. Ich hatte mir durch verschiedene Informationsquellen einige Locations herausgepickt, welche ich heute abfahren wollte. Aus den eigentlich geplanten 5 Lokalitäten wurden es dann Schlussendlich allerdings 14. Das kommt davon wenn man mit offenen Augen und gemütlich durch die Lande streift 🙂

Mein erster Stopp ergab sich dann auch ungeplant, da er einfach auf dem Weg lag und auch nicht zu übersehen war. Es handelt sich hier um das ehemalige KZ Sachsenburg. Der Link führt zur Webseite des KZ und ist mit viel Hintergrundinfos zu den einzelnen Plätzen des KZ gefüllt. Ein kleiner Auszug aus Wikipedia:

Das KZ Sachsenburg war eines der frühen nationalsozialistischen Konzentrationslager. Es bestand von Mai 1933 bis August 1937. Ab 1934 war es das einzige Konzentrationslager in Sachsen. Das Lager gilt als Bindeglied zwischen den frühen Konzentrationslagern und dem späteren KZ-System sowie als Experimentierfeld und Ausbildungsstätte der Lager-SS. Die ehemalige Spinnerei in Sachsenburg im Zschopautal wurde im April 1933 von der sächsischen Schutzhaftzentrale als Standort für ein großes Konzentrationslager für rund 2000 Häftlinge bestimmt. Zum gleichen Zeitpunkt entstanden in ganz Sachsen hunderte kleine Haft- und Folterstätten, die im Laufe des Jahres 1933 aufgelöst wurden.

Im Mai und Juni 1933 erfolgte der Aufbau und die Einrichtung des KZ Sachsenburg. Ein Vorauskommando von zunächst 50 Häftlingen, das im Schloss Sachsenburg untergebracht war, stellte Betten und Einrichtungsgegenstände für das künftige Lager her.Die Häftlinge wurden zu den Umbauarbeiten im Schloss für die Gauführerinnenschule der NS-Frauenschaft herangezogen. Ende Mai zogen sämtliche Häftlinge auf das Fabrikareal der ehemaligen Spinnerei. Die gefangenen Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter wurden meist aus dem KZ Plaue und aus verschiedenen Chemnitzer Haftstätten in das KZ Sachsenburg überstellt. Die Wachtruppe bestand anfangs sowohl aus SA- als auch SS-Angehörigen. Im Inneren der Fabrik waren die Häftlinge untergebracht.

Das KZ Sachsenburg wurde zunächst von dem SA-Standartenführer Max Hähnel geleitet, der auch die SA-Wachtruppen befehligte. Hähnel war für diese Aufgabe von seiner Tätigkeit als Obersteuersekretär vom Finanzamt Zschopau freigestellt worden. Er verfolgte ein Konzept der „Umerziehung“ der politischen Häftlinge, allerdings kam es auch während seiner Zeit als Lagerleiter zu Misshandlungen von Gefangenen. Bei der auch im Lager abgehaltenen Volksabstimmung zum Austritt des Deutschen Reiches aus dem Völkerbund am 12. November 1933 verweigerte eine Mehrheit der Häftlinge ihre Zustimmung. In der Folge wurden Häftlinge schikaniert und misshandelt.

Die Gefangenen mussten bereits unter der SA in verschiedenen Kommandos arbeiten: Neben den Werkstätten im Lager gab es weitere Außenkommandos, etwa im nahen Steinbruch, bei der Regulierung der Zschopau und im Siedlungsbau in der Stadt Frankenberg. Besuche von Angehörigen der Inhaftierten waren in der Anfangszeit des Lagers zu festgesetzten Zeiten möglich. Auch durften die Häftlinge Postkarten nach außen schreiben, die jedoch eine Zensur durchliefen.

Das Lager unterstand zunächst der sächsischen Schutzhaftzentrale und wurde von der Amtshauptmannschaft Flöha geführt. Ab April 1934 galt das KZ Colditz als Außenlager des KZ Sachsenburg, bis es im August 1934 aufgelöst wurde. Auch das frühe KZ Augustusburg gehörte organisatorisch zu Sachsenburg. In dieser Zeit kam es zu den ersten bekannten Todesfällen unter den Häftlingen. Dabei starben Bruno Kießling und Kurt Herrmann Schubert.

Im August 1934, nach dem inszenierten „Röhm-Putsch“, übernahm das „SS-Sonderkommando Sachsen“ das bislang SA-geführte Konzentrationslager. Daraufhin wurde das KZ nach dem von Theodor Eicke im KZ Dachau eingeführten System neu organisiert. Das KZ Sachsenburg diente fortan als militärische Ausbildungsstätte der SS-Wachtruppe. Die Übernahme des Lagers durch die SS bedeutete eine deutliche Verschlechterung der Haftbedingungen. Gewalt und Misshandlungen, etwa bei Vernehmungen, nahmen zu. Im April 1935 wurde die Prügelstrafe offiziell eingeführt.

Zahlreiche Häftlinge kamen im Lager zu Tode, die tagelange Misshandlung und schließliche Ermordung von Max Sachs sorgte im Oktober 1935 für Entsetzen. Häftlinge mussten Zwangsarbeit beim Bau des Schießstandes im hinteren Teil des Lagergeländes leisten. Damit einher ging die zunehmende Abschottung des Lagers nach außen. Ab September 1934, nach der Schließung des KZ Hohnstein, war das KZ Sachsenburg das einzige Konzentrationslager in Sachsen. 1935 stieg die Zahl der Gefangenen wieder deutlich an: In mehreren Verhaftungswellen wurden erneut politische Gegner sowie Zeugen Jehovas, welche die Wehrpflicht verweigert hatten, ins Lager überstellt. Auch Menschen, die wegen politischem Aktivismus Haftstrafen abgesessen hatten, sowie oppositionelle Geistliche kamen nach Sachsenburg. Politische Gegner bildeten weiterhin die Mehrheit unter den Gefangenen, allerdings kamen neue Häftlingsgruppen hinzu. In der Spätphase des KZ wurden unter anderem „kriminelle Häftlinge“ inhaftiert. Im Februar 1937 überstellten die Behörden mehr als 300 solche „Vorbeugehäftlinge“ nach Sachsenburg. Mit der Einrichtung größerer zentralisierter Konzentrationslager wie Sachsenhausen und Buchenwald wurde das KZ Sachsenburg aufgelöst. Im Juli 1937 wurden Gefangene nach Sachsenhausen und teilweise direkt weiter nach Buchenwald transportiert. Das letzte Häftlingskommando verließ am 9. September 1937 Sachsenburg. Auch die Angehörigen des SS-Kommandanturstabes und der Wachtruppen folgten zu einem großen Teil den Häftlingen in die neu errichteten Konzentrationslager. Damit fanden in Sachsenburg entwickelte und erprobte Organisationsprinzipien und Foltermethoden Eingang in das KZ-System. Das Fabrikgelände wurde ab 1938 durch die Firma Bruno Tautenhahn als Spinnerei und Veredelungsbetrieb genutzt. Das Areal erfuhr eine Umgestaltung, auf dem Gelände des Schießstandes wurde das Freibad gebaut.

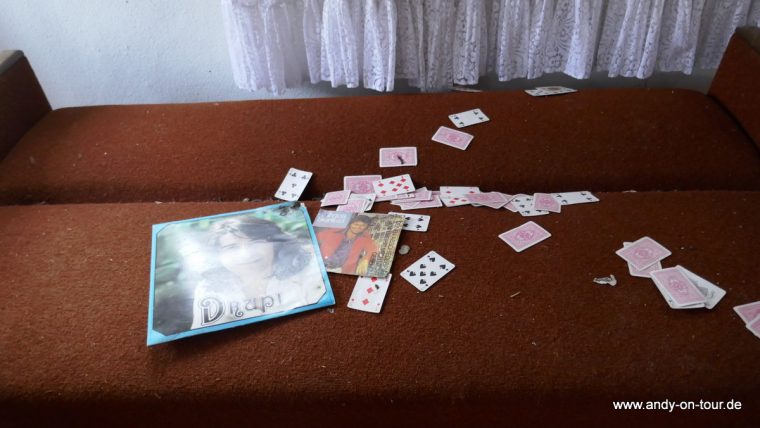

Zu der als nächstes aufgesuchten Mühle gibt es leider relativ wenig Informationen. Von einem Dorfbewohner erfuhr ich nur, das sie an einen türkischstämmigen Staatsbürger verkauft wurde. Dieser sie eigentlich wieder herrichten wollte, aber es beim „frommen Wunsch“ blieb. So zerfällt dieses Naturdenkmal immer mehr. Die einzige sonstige Info ist ein Text aus dem Netz:

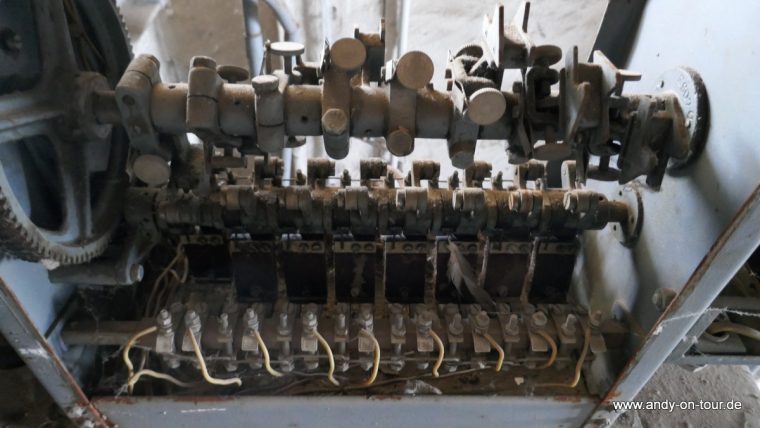

Die Schubert Mühle, am Krumbach (damals Dorfbach genannt) gelegen, befindet sich am Ortsausgang von Krumbach in Richtung Ottendorf. Über die Besitzer, Eigentümer und Geschichte der Mühle konnte kaum etwas in Erfahrung gebracht werden. Das Mühlengebäude sowie die komplette Einrichtung sind heute noch vorhanden. Die Mühle ist funktionsbereit. (Dem ist leider nicht mehr so). Der letze Besitzer und Müller auf dieser Mühle war Karl Schubert. Er betrieb die Mühle zuletzt für die damalige LPG.

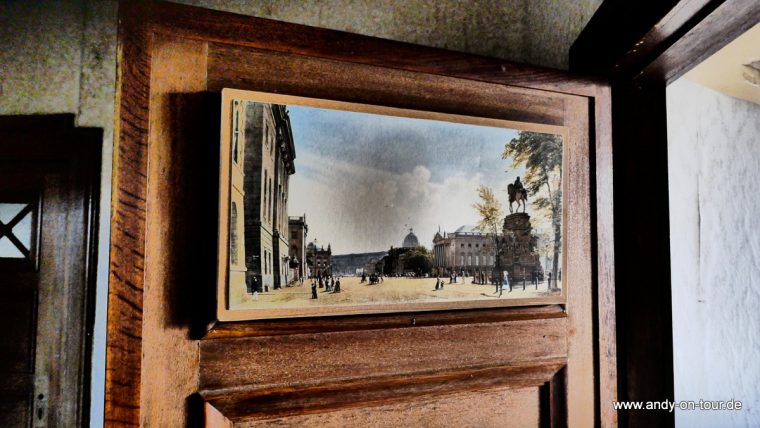

Weiter ging es zu einem Schloss, welches mir oben erwähnter Dorfbewohner ans Herz gelegt hatte. Das Schloss Neusorge ist eine verfallende barocke Schlossanlage im Ortsteil Zschöppichen der Stadt Mittweida im sächsischen Landkreis Mittelsachsen. Der Rittersitz war der Mittelpunkt der Herrschaft Neusorge.In den 1920er Jahren diente das Schloss als Kinderheim der schwedischen Philanthropin Elsa Brändström, der dort 2014 ein Denkmal gesetzt wurde.Zschöppichen wurde im Jahr 1350 als Besitz der Ritter von Wolkenburg erstmals urkundlich erwähnt und 1445 als Rittersitz benannt. Mitte des 15. Jahrhunderts gelangt Zschöppichen an die Familie von Stockhausen und von dieser im Erbgang an die Familie von Schönberg. Durch die Familie von Schönberg wurde der Name Neusorge geprägt, die nach einem Brand anstelle der Burganlage 1579 ein Renaissanceschloss errichtete. 1610 wurde Neusorge an den Kurfürsten Christian II. von Sachsen veräußert und gelangte 1689 in die Hände der Familie von Arnim.General von Arnim errichtete 1720 die Schlossanlage in barocker Form, die aber 1745 bereits durch einen Brand nach einem Blitzeinschlag wieder zerstört wurde. Der Wiederaufbau vermutlich nach Plänen des sächsischen Rokoko-Architekten Johann Christoph Knöffel begann 1751, wurde jedoch durch den Siebenjährigen Krieg und einen kurzzeitigen Besitzerwechsel auf Gotthelf Adolph von Hoym (1756/67) durch Carl Sigismund von Arnim (1700–1773) erst Ende der 1760er Jahre abgeschlossen. Abgeschlossen heißt: Das Rittergut, das Gerichtsgebäude sowie die Orangerie und der Park waren vollendet. Auch Gasthaus, Taubenhaus und Schäferei. Das Schloss blieb selbst als verschlossener Rohbau stehen und wurde zwischenzeitlich als Scheune und Brennerei genutzt. Carl Sigismund von Arnim verkaufte das fast wiederaufgebaute Schloss Neusorge an Heinrich von Bünau. Über mehrere Zwischenerwerber gelangte Neusorge in den Besitz der Familie von Carlowitz, die das Schloss vor dem Ersten Weltkrieg an den Leipziger Fürsorgeverband verkaufte, der Orangerie und Schloss als Kinderheim nutzte.1923/24 übernahm Elsa Brändström Schloss Neusorge, um hier ein Kinderheim für Kinder ehemaliger deutscher Kriegsgefangener, welche in russischer Gefangenschaft gestorben waren, unterzubringen. Neben 60 Stammkindern, Halb- oder Vollwaisen, die in Familiengruppen aufwuchsen, nahm das Schloss jeweils für einige Wochen Gruppen von 150 Erholungskindern auf. Bis zur Aufgabe des Hauses durch Elsa Brandström 1931 kamen 2931 Kinder hier zur Erholung.[1] Der Leipziger Fürsorgeverein erhielt das Haus zurück, doch dessen Nutzung wurde 1934 durch die Nationalsozialisten beendet und das Schloss dann als Motorsportschule des NSKK genutzt. Das Rittergut wurde als sogenannte 1. Sächsische Bauernsiedlung in 10 landwirtschaftliche Betriebe aufgeteilt. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Schloss als Flüchtlingswohnheim, kurzzeitig als Sportschule und ging in die Rechtsträgerschaft der Volksbildung für den Bezirk Karl-Marx-Stadt über, wo es wieder als Kinderheim und Schule für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche, benannt nach dem sozialistischen Spanienkämpfer Fritz Pawlowski, bis 1993 genutzt wurde.Seither steht das Schloss leer und verfällt. 2014 wurde vom schwedischen Botschafter ein Denkmal zu Ehren Brändströms eingeweiht.Das Barockschloss ist eine elf-achsige Dreiflügelanlage (Parkseite: 13 Achsen) mit einem Ehrenhof. Der Putzbau verfügt über zwei Vollgeschosse und ein Mansardgeschoss auf einem großen Gewölbekeller; zur Parkseite hin sind drei Vollgeschosse ausgebildet. Davor liegt ein Torhaus mit dem gespiegelten Ehrenhof als Wirtschaftshof des ehemaligen Gutsbetriebes, an dessen Seitenflügel sich westlich im rechten Winkel die große Orangerie anschließt, während sich an den östlichen Seitenflügel des Torhauses das Erbgericht genannte Gebäude anschließt. Der in Bruchstein aufgeführte Wirtschaftshof ist eingeschossig mit Fledermausgauben im Spitzdach ausgeführt. Der ehemals barocke Park vor den barocken Terrassen ist stark verwildert. Der Teich ist versandet. Die Statuen der Vier Jahreszeiten des Bildhauers Johann Gottfried Knöffler wurden beim Verkauf durch die Familie Carlowitz nicht mit veräußert, gingen jedoch beim Luftangriff auf Dresden 1945 verloren. Im Park wurde 1984 ein neues Kinderheim in Plattenbauweise errichtet.

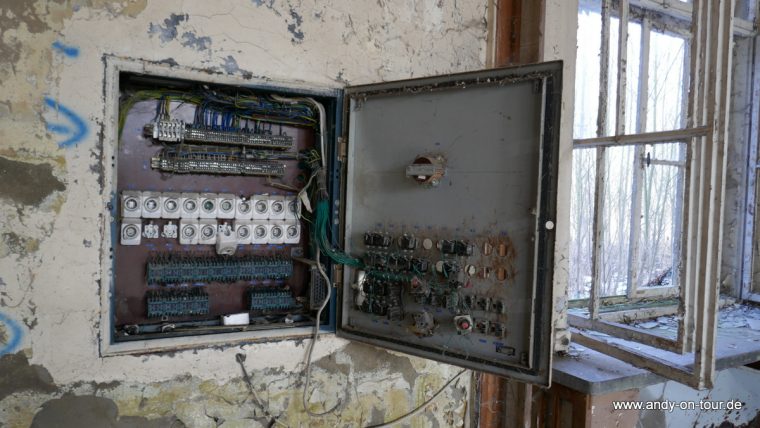

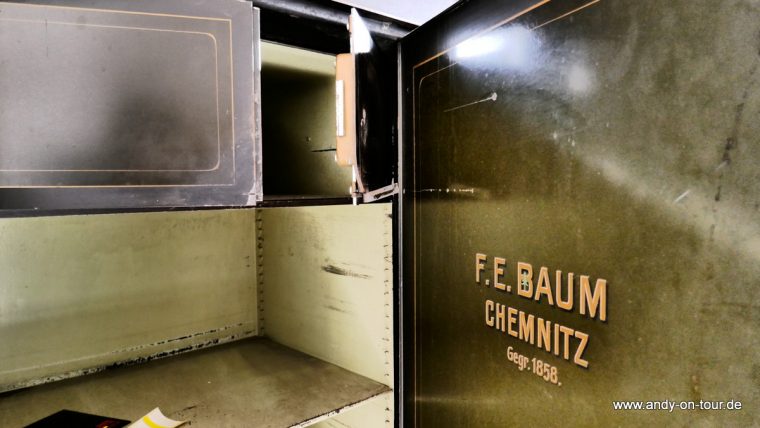

Nachdem arg heruntergekommenen Schloss führte mich mein Weg in Richtung einer weiteren Burg bzw. einer sich dort befindlichen alten Villa. Doch schon wieder kamen einige weitere Locations dazwischen. Dieses ehemalige Getreidelager stach mir ins Auge als ich in einem Supermarkt mir eine Kleinigkeit zum essen holte und dieses Silo über den ganzen Ort „thronte“. Zwar leider als Abladestelle für Altreifen verkommen, war die Aussicht vom Dach doch die Anstrengung des hinaufsteigens bis in den Maschinenraum des Fahrstuhls wert. Das kleine Nebengebäude wurde wohl mal als Lager für einen An.- und Verkauf genutzt und ist inzwischen komplett vermüllt. Als ich dann weiter über die verschlungenen Landstraßen meinem Ziel entgegenrollte, stand ich plötzlich vor einem großen Tor, hinter welchem sich ein weiträumiges Industriegelände verbarg. Ich erst einmal frech mit meiner dicken Berta mitten auf das Gelände, abgestiegen und mich umgeschaut. Dabei entdeckte ich ein wenig versteckt einen Pfad, welcher zu einem etwas versteckt liegenden Gebäude führte. Allem Anschein nach handelte es sich hier um das Casino – heute würde man Kantine sagen, der ehemaligen Fabrikanlage. Der Speisesaal war wie ein Theater aufgebaut, so das hier bestimmt auch dementsprechende Aufführungen statt gefunden haben. Bei dem großen Firmengelände handelte es sich um die VEB Papierfabrik Dreiwerden. Diese wurde nach der Sequestration der Franz Eduard Weidenmüller AG, Papierfabrik, Dreiwerden gegründet. Die Eintragung in das Register der volkseigenen Wirtschaft des Rates des Kreises Hainichen (HRC 196) erfolgte zum 1. November 1952. Dem Betrieb waren der VEB Holzschleiferei Borstendorf und der VEB Papierfabrik Kriebstein angeschlossen. Zum 1. Januar 1975 wurden der VEB Papierfabrik Dreiwerden (Werk I), der VEB Buntpapierfabrik Flöha und der VEB Preßspan- und Stanzwerk Böhrigen zusammengelegt. Zum 24. September 1990 erfolgte von Amts wegen die Löschung aus dem Handelsregister. Rechtsnachfolger sind die Papierfabrik Dreiwerden GmbH und die Buntpapierfabrik Flöha GmbH.

Von 1952 bis 1956 unterstand der VEB Papierfabrik Dreiwerden dem Ministerium für Leichtindustrie und dort den Hauptverwaltungen Polygraphische Industrie bzw. Zellstoff-Papier und Pappe. Ab 1960 war der Betrieb der VVB Zellstoff, Papier und Pappe Heidenau zugeordnet. Nach deren Auflösung 1978 war der VEB Kombinat Zellstoff und Papier Heidenau übergeordnetes Organ. Der VEB Kombinat wiederum unterstand dem Ministerium für Glas und Keramikindustrie.

Die Papierfabrik Dreiwerden GmbH, Dreiwerden übergab 1995 die Unterlagen des VEB Papierfabrik Dreiwerden dem Staatsarchiv Chemnitz. Die Akten waren über eine maschinenschriftliche Findkartei erschlossen, die weitgehend nach den internen Organisationseinheiten gegliedert war. Die Betriebsgliederung schlägt sich auch in der Aktensignatur nieder. 2013 wurde die maschinenschriftliche Findkartei retrokonvertiert. Ziel der Konversion war die Verbesserung der Recherchemöglichkeiten durch die Eingabe in die Erschließungsdatenbank Augias-Archiv. Dabei wurden die maschinenschriftlich vorliegenden Angaben ohne wesentliche inhaltliche Veränderung in die digitale Form überführt.

Im Zuge der Abwicklung des Unternehmens sind betriebliche Unterlagen unter der THA-Nr. 1751 außerdem an das DISOS-Landesdepot Sachsen gelangt. Die zwischenzeitlich vom Sächsischen Staatsarchiv als archivwürdig bewerteten Akten wurden im Jahr 2017 im Auftrag der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben von der Rhenus Office Systems GmbH an das Staatsarchiv Chemnitz übergeben und die Verzeichnungangaben in die Augias-Datenbank importiert. Der im Jahr 1995 übernommene Bestand umfasst 1.141 Akteneinheiten (31,30 lfm) aus der Zeit von 1907 bis 1995. Er wurde ergänzt durch die Übernahme im Jahr 2017 im Umfang von 0,28 lfm.

Zum 24. September 1990 erfolgte von Amts wegen die Löschung aus dem Handelsregister. Rechtsnachfolger wurden die Papierfabrik Dreiwerden GmbH und die Buntpapierfabrik Flöha GmbH. Inzwischen steht das Gelände größtenteils leer, nur das Dach wird für die Solarstromproduktion genutzt. Als ich wieder auf mein Motorrad stieg, kam ich noch kurz mit einem Anwohner ins Gespräch, der mich fragte was ich den da treibe. Als ich ihm erklärte, das ich mich für verlassene Objekte interessiere und auf dem Weg zu der Villa sei, gab er mir noch einen kleinen Tipp auf den Weg. Ich sollte an einem unscheinbaren Haus am Ortsrande halten. Es handelte sich hier um einen ehemaligen „Club“. Der großzügigen Dusche im Tanzbereich, den Spiegelwänden und der offenen Badezimmerbauweise war den schnell erkenntlich um welche Art Club es sich hier einmal gehandelt hatte. 🙂

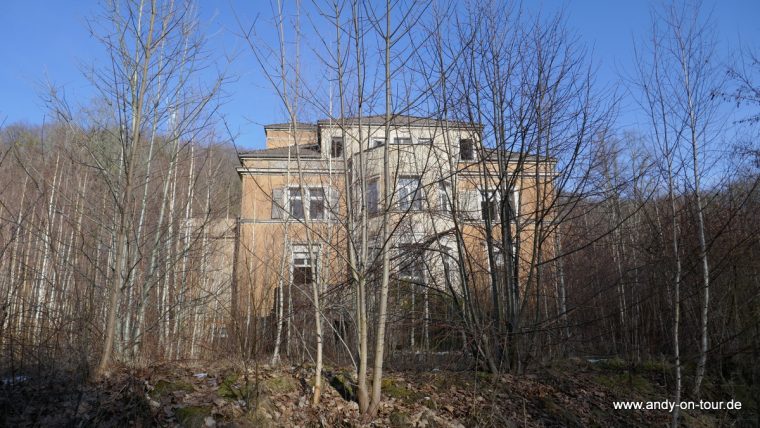

Nach diesem Kurzbesuch ging es nun weiter Richtung Kriebstein zur Villa der ehemaligen Papierfabrik. Allerdings musste ich aufgrund der phänomenalen Aussicht doch noch einen kleinen Halt einlegen. Der Blick von der Serpentinenstraße auf die gegenüberliegende Burg Kriebstein und das Flusstal war einfach gigantisch. Nun ging es endlich an die Fabrikantenvilla der ehemaligen Papierfabrik Kriebstein. Diese Villa mit großzügigem Garten trägt den wunderschönen Namen „Linquenda“ . Die zweistöckige Villa hat einen unregelmäßigem Grundriss mit einer Terrasse und einer nach vorne dreiseitige Auslucht. Sie ist das letztes bauliches Zeugnis der bedeutenden Papierfabrik Kriebstein, welche 2012 abgebrochen wurde. Der Denkmalwert der Fabrikantenvilla ergibt sich aus ihrer besonders typischen Ausprägung, ihrer Authentizität und Komplexität sowie ihrer baukünstlerischen Qualität. Als letztes bauliches Zeugnis einer der bedeutenden Papierfabriken Sachsens erlangt die Fabrikantenvilla auch geschichtliche Bedeutung. Der Denkmalwert der gesamten Betriebsanlage einschließlich der Nebenanlagen und der Fabrikantenvilla ergibt sich aus ihrer besonders typischen Ausprägung, ihrer Authentizität und Komplexität. Auch die baukünstlerische Qualität der Fabrikbauten, des Verwaltungsbaus und der Villa sind hervorzuheben. Leider wurde auch hier schon viel zerstört und keinerlei Rücksicht auf die geschichtliche Bedeutung genommen.

P.s. Die Burg war leider geschlossen, aber der Blick von der Villa auf die Burg phänomenal ….

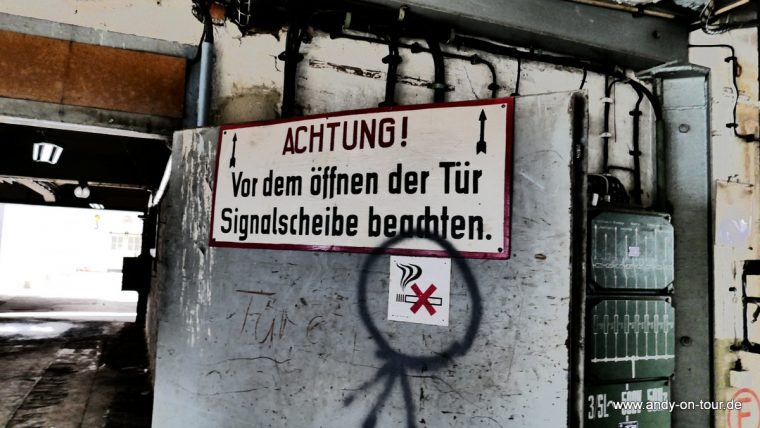

Auf dem weiteren Weg Richtung Schwaikershain entdeckte ich noch diesen ehemaligen Verladebahnhof. Also kurz angehalten und ein paar Bilder gemacht, bevor es weiterging.

In Schwaikershain ging es dann zum an der Hauptstraße ehemaligen Kulturhaus. Hier mal ein Bericht dazu aus der „Freien Presse“:

Seit fast 25 Jahren gibt es Ärger um den früher beliebten Gasthof. Der einstige Käufer will das Objekt nicht mehr, hat es der Gemeinde gegen Geld angeboten. Doch die lehnt ab. Unterdessen geht von der Immobilie Gefahr aus. Fensterscheiben sind kaputt, Putz bröckelt an der grauen Fassade, Bäume und Gestrüpp wuchern auf dem Gelände, und an einem Bauzaun davor ist ein Schild angebracht, „Einsturzgefahr“ steht darauf: Der ehemalige Gasthof an der Hauptstraße in Schweikershain bietet einen überaus tristen Anblick. Vorbei sind die Zeiten, als in dem Gebäude getanzt und musiziert wurde, wie es ein Bild an einer Fassadenwand des Kulturhauses vermittelt. Die Zukunft der Immobilie ist ungewiss. „Es wäre schön, wenn der Schandfleck verschwindet“, sagt Erlaus Bürgermeister Peter Ahnert. Aber so schnell wird das nicht passieren. Denn die Gemeinde ist sich nach wie vor uneinig mit dem Käufer, der das Haus 1993 erworben hat. Letzterer steht laut dem Bürgermeister bis heute nicht im Grundbuch. In besagtem Jahr wurde ein Kaufvertrag zwischen dem Mann, der in der Region wohnt, und der Gemeinde Erlau geschlossen, jener zahlte eine sechsstellige Kaufsumme, berichtete die „Freie Presse“ damals. In der Folge entbrannte ein Rechtsstreit um die Vermessung des Grundstücks und den Bau einer Busbucht vor dem Gasthof, den Erlau veranlasst hatte. Das Verfahren zog sich über mehrere Jahre. Schlussendlich musste die Gemeinde die Busbucht wieder zurückbauen lassen. Der Streit um die Eintragung ins Grundbuch schwelt weiterhin. „Ich habe mehrere Gespräche mit ihm geführt“, sagt Peter Ahnert, der seit September 2016 Bürgermeister ist. Er sehe den Besitzer in der Verantwortung für das Gebäude und dessen Zustand. Darüber hinaus habe der Besitzer das Objekt anfangs wertschöpfend genutzt, als Vermieter von Wohnungen in einem weiteren Gebäudekomplex im hinteren Bereich des Areals. Der Besitzer habe gegenüber der Gemeinde eine Rückabwicklung des Verkaufs angeboten, zu einer niedrigen sechsstelligen Summe, die Erlau an ihn zahlen müsste. „Eine Rückabwicklung gibt es nicht, das verweigern wir“, so der Gemeindechef. „Wir würden eine Schrottimmobilie kaufen.“ Selbst, wenn der Besitzer das Objekt für null Euro anbieten würde, müsste dies zuvor im Gemeinderat beraten werden, betont Ahnert. Er rechnet mit Kosten in sechsstelliger Höhe, die für einen Abriss anfallen würden. Unterdessen hat die Gemeinde schon mehrfach Sicherungsmaßnahmen am Gebäude vorgenommen und dabei sind Kosten angefallen, die Peter Ahnert nach eigenen Worten nicht genau beziffern kann. „Mittlerweile fallen Dachziegel runter“, erläutert Steffen Mehling, Bauhofleiter von Erlau. Nun soll ein Fangnetz angebracht werden, sodass keine Schiefer mehr herunterrutschen können. Außerdem werden die Fensteröffnungen der Vorderfront komplett mit Holzplatten verschlossen, um die Gefahr herunterfallender Glasscheiben zu bannen. „Die Bushaltestelle soll einige Meter in Richtung Geringswalde verlegt werden“, ergänzt Mehling. Er weist gleichzeitig darauf hin, dass das Gelände nicht betreten werden darf. „Es gibt dort offene Jauche- und Aschegruben, das stellt eine Gefahr dar.“ Die Gebäude auf dem Areal des ehemaligen Kulturhauses wurden vor 1900 errichtet, hat Steffen Mehling, Bauhofleiter von Erlau und selbst Schweikershainer, in Erfahrung gebracht. Früher handelte es sich um ein Bauerngut mit Gastwirtschaft. „Zu DDR-Zeiten war es eine beliebte Gaststätte, da haben auch viele Jugendveranstaltungen stattgefunden“, erinnert er sich. Auch Schulanfang und Jugendweihe wurden im Objekt gefeiert und Trauungen vorgenommen. In der oberen Etage befand sich ein großer Saal mit Bühne. Unten gab es einen Clubraum, ein Vereinszimmer und eine Gaststätte. Auch der Bauhof war vor der Wende angesiedelt, so wurden etwa Zementsäcke ausgegeben. Hier noch die Nebengebäude auf dem gleichen Grundstück. Diese sind allerdings noch baufälliger und bei jedem Schritt denkt man der Boden bricht gleich unter einem weg. Darum habe ich diese dann auch nicht weiter „untersucht“. Der ganze Komplex ist über 100 Jahre alt.

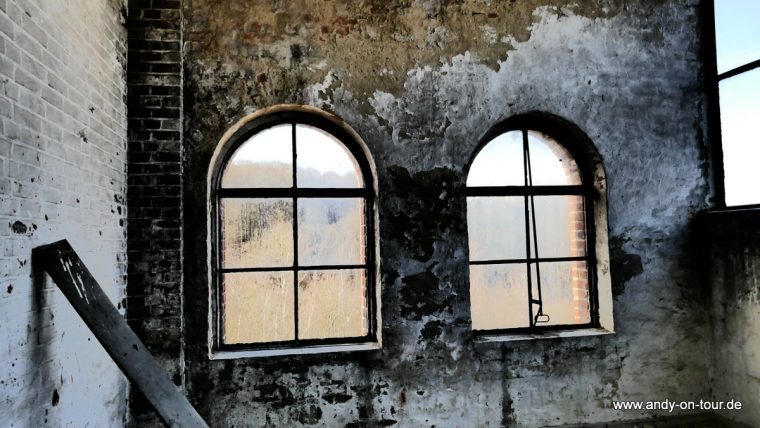

Zu dieser ehemaligen Schreinerei auf dem Betonwerk Mittweide habe ich leider keine weiteren Informationen gefunden. Hier wird jedenfalls schon lange nichts mehr produziert. Diese alte Schreinerei verfällt zusehends und bei der Begehung sollte man wirklich auf jeden Schritt achten, da der Boden überall vor sich hin modert. Wobei ich persönlich solche Locations mit natürlichem Verfall liebe. Die haben ihren eigenen Charme. Was mich besonders faszinierte, war die Größe des Baumes, welcher inzwischen auf dem Balkon der Rückseite wachst. Daneben, auf dem gleichen Grundstück, befindet sich noch eine Villa in deutlisch besserem Zustand (im nächstes Album).

Neben der Schreierei ist diese Villa von 1911. Sie ist in einem wesentlich besseren Zustand und man kann stellenweise erahnen welch ein Luxus hier einmal geherrscht hat. Nicht alle Teile des Gebäudes sind zugänglich, so ist z.B. die Tür welche zum Balkonzimmer führt verschlossen, ebenso der rückwärtige Teil des Gebäudes. Schade, aber was zu ist bleibt zu.

Gegenüber an der Ortsdurchgangsstraße befindet sich noch der aufgegebene Geringswalder Bahnhof. Auch hier mal wieder ein Bericht dazu aus der „Freien Presse“:

Schon in wenigen Wochen soll die Entkernung des Gebäudes in Mittweida starten. Doch die derzeit einzige Mieterin in dem Objekt, Karin Grundmann vom gleichnamigen Reisecenter, hat Angst um ihre Existenz. Dabei will auch die Stadt sie gerne halten. Karin Grundmann blickt mit Skepsis auf das kommende Jahr. Bereits in wenigen Wochen soll nach Angaben von Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) der schon lange angekündigte Umbau des Bahnhofsgebäudes beginnen, der bis 2022 dauern soll. Karin Grundmann ist mit ihrem Reisecenter derzeit die einzige Mieterin in dem Gebäude, das sich seit etwa fünf Jahren im Besitz der Stadt befindet. Der OB versichert: Das Reisecenter, in dem unter anderem Fahrkarten verkauft werden, solle während der Bauzeit und auch darüber hinaus erhalten bleiben. Doch Karin Grundmann sagt: „Ich überlege, mein Gewerbe zum Jahresende abzumelden.“ Die Stadt hat neben dem Bahnhofsgebäude bereits vor einigen Wochen einen Container aufstellen lassen, in dem das Reisecenter während des Umbaus untergebracht werden soll. Beim Umzug im Januar werde der Bauhof helfen, kündigte Stadtchef Ralf Schreiber an. Doch die Geschäftsinhaberin hält den Container für ungeeignet. „Ich bin von einem Bürocontainer ausgegangen, aber das ist eher ein Baucontainer“, sagt sie. Aus ihrer Sicht ist der Container zu klein. Denn Karin Grundmann betreibt in ihrem Reisecenter auch einen Paketshop. „Ich weiß nicht, wo ich die Pakete lagern soll. Die passen da auf keinen Fall alle hinein“, sagt sie. Zudem erscheint ihr der Container nicht ausreichend gesichert. Gegen Einbruch und Paketdiebstahl sei sie nicht versichert, schildert die Geschäftsinhaberin. Wenn ein Paket abhandenkomme, müsse sie dafür eine hohe Strafe zahlen. „Dabei ist das Geld wegen der Coronapandemie ohnehin schon knapp“, berichtet sie. OB Schreiber sind die Sorgen der Geschäftsfrau bekannt. Sie hatte ihm bei einem Vororttermin ihre Bedenken geschildert. Die Stadtverwaltung prüfe daher, ob etwa die Fenster des Containers vergittert werden können. Auf diese Weise seien bereits beim Umbau des städtischen Gymnasiums die Bürocontainer gesichert worden, erklärt Schreiber. Zudem werde die Stadt Grundmann im rechten Teil des Bahnhofs, der zunächst nicht umgebaut wird, Lagerräume zur Verfügung stellen. „Sollte auch das nicht ausreichen, werden wir eventuell noch einen zweiten kleineren Container organisieren“, so Schreiber. Dass es sich bei dem bereits aufgestellten um einen Baucontainer handle, will der Stadtchef nicht gelten lassen. „Es ist ein Bürocontainer“, stellt er klar. Bereits im Januar soll die Entkernung des Hauptgebäudes beginnen. Im Technischen Ausschuss des Stadtrats sind mit der Einrichtung der Baustelle und den Abbrucharbeiten in der vergangenen Woche zwei wichtige Aufträge dafür vergeben worden. Für rund 93.000 Euro wird eine Firma aus der Nähe von Geringswalde unter anderem Einbauten, Wände, Dämmungen, Bodenbeläge und Unterböden abbrechen und entsorgen. Die Baustelle einrichten wird für rund 41.000 Euro eine Firma aus Ottendorf. Unter anderem müssen Sanitär-, Toiletten- und Bürocontainer aufgestellt und angeschlossen werden. Nach Angaben des Oberbürgermeisters liegt für den Umbau des Hauptgebäudes inzwischen eine Fördermittelzusage vor. Demnach werden die prognostizierten Gesamtkosten in Höhe von etwa 3,7 Millionen Euro zu gut 43 Prozent über das Programm Stadtumbau Ost finanziert. „Der Grund für die geringere Fördermittelhöhe sind die kalkulierten Einnahmen“, erklärt Schreiber. Denn in den linken Teil des Bahnhofsgebäudes sollen gleich mehrere Mieter einziehen. Neben Karin Grundmann, die nach dem Willen der Stadt im sanierten Bahnhof wieder ein Ladenlokal im Erdgeschoss erhalten soll, wird eine Tagespflege in dem Gebäude untergebracht. Diese soll in der oberen Etage eingerichtet werden, ein Vorvertrag liegt laut früheren Angaben der Stadt vor. Mit einem weiteren Interessenten sei die Stadt in konkreten Verhandlungen. „Wenn es zum Vertragsabschluss kommt, dann wird im Erdgeschoss eine Gaststätte eingerichtet“, kündigte Schreiber an. Ihr neues Domizil beziehen können die Mieter voraussichtlich im Jahr 2022. Bis dahin soll der Umbau fertig sein. Noch vage ist indes, wann das Nebengebäude, das sich vom Bahnhofsvorplatz aus gesehen rechts befindet, erneuert wird. Für diesen Gebäudeteil, in dem laut früheren Angaben der Stadt ein von der stadteigenen Mittweidaer Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft (MWE) betreutes Gründerzentrum entstehen soll, liefen derzeit die Planungen, so Schreiber. Der Umbau könne erst dann beginnen, wenn diese abgeschlossen sind und eine Fördermittelzusage vorliege. Einen zeitlichen Rahmen nannte der OB dafür nicht. Inzwischen ist auch die letzte Mieterin ausgezogen und nun wartet der Bahnhof auf seine weitere Zukunft….