Tja so geht es in meinem Job, einen Tag Zwangspause, da der Computer noch nicht fertig abgebaut war. Ich bin über solche „Verlängerungen“ nie traurig, da ich dadurch ja immer die Gelegenheit habe, weiter in der Gegend „umherzustreifen“. So führte mich mein Weg heute gleich wieder in die Altstadt von Dresden und dort ins Albertinum. Das Albertinum liegt am östlichen Ende der Brühlschen Terrasse in Dresden. Sein Ursprung ist ein Zeughaus, welches im ausgehenden 19. Jahrhundert von Carl Adolph Canzler zum Museumsgebäude umgebaut wurde. Der Name Albertinum geht auf den Ende des 19. Jahrhunderts regierenden König Albert von Sachsen zurück.

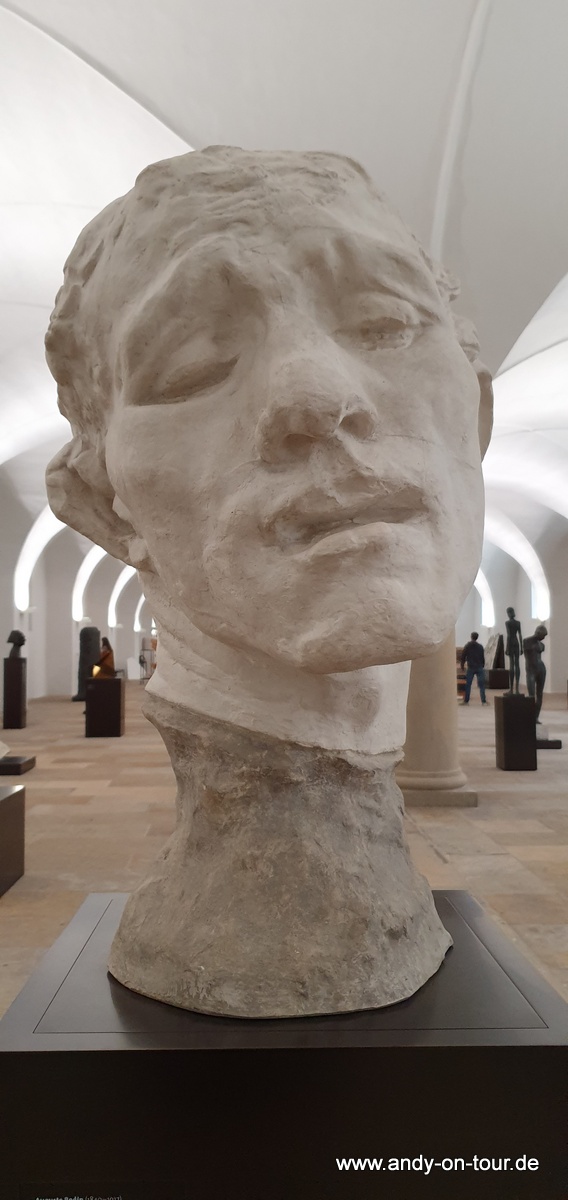

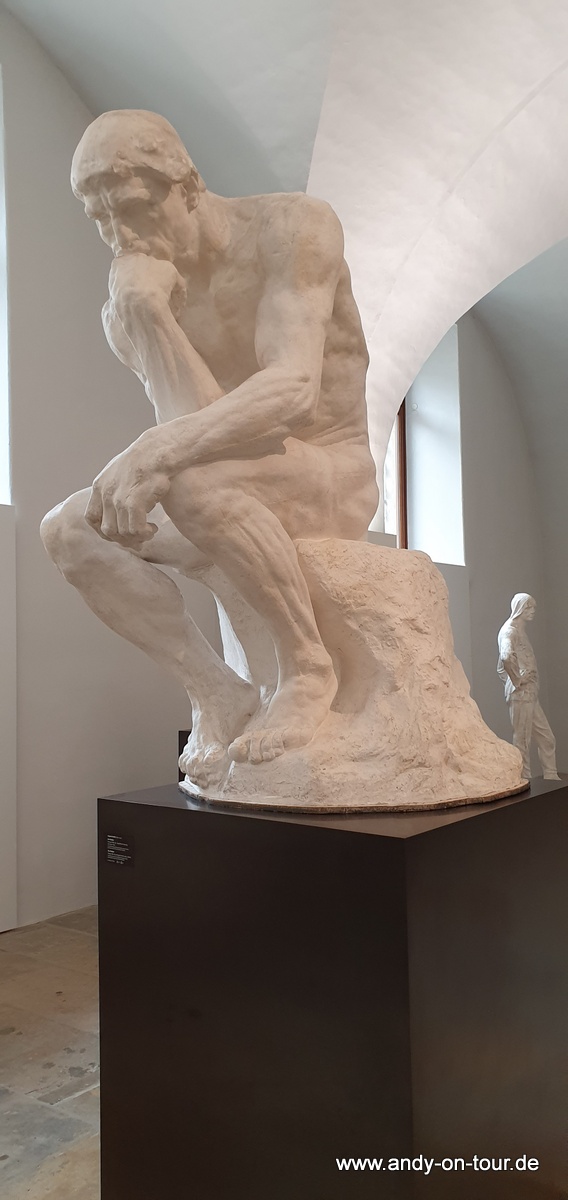

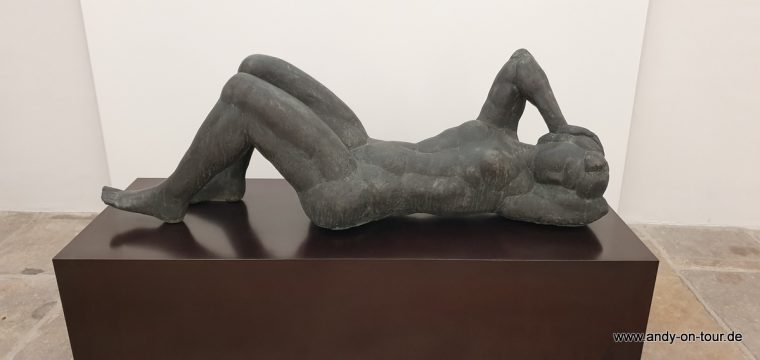

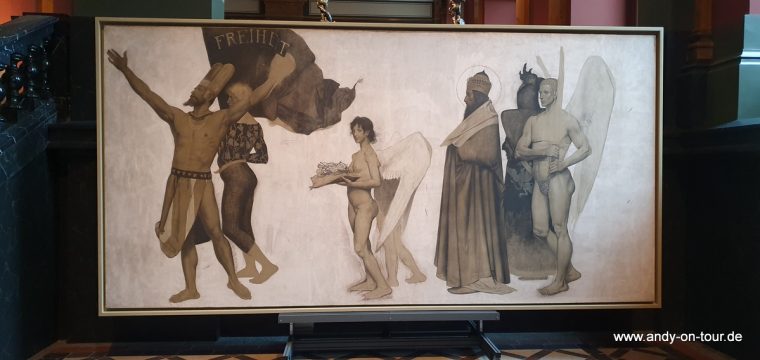

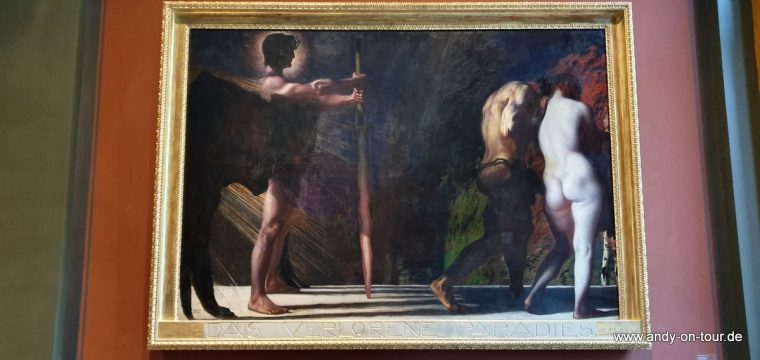

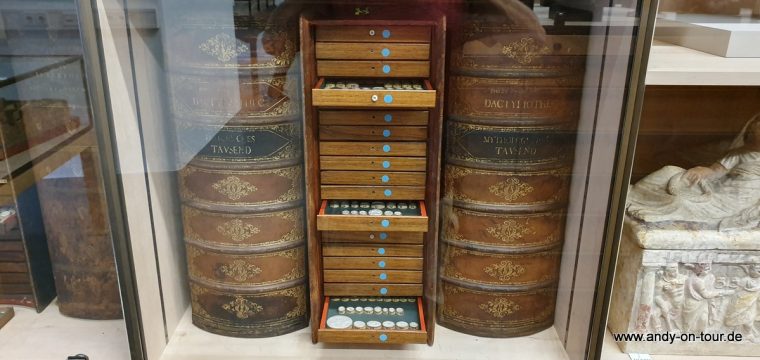

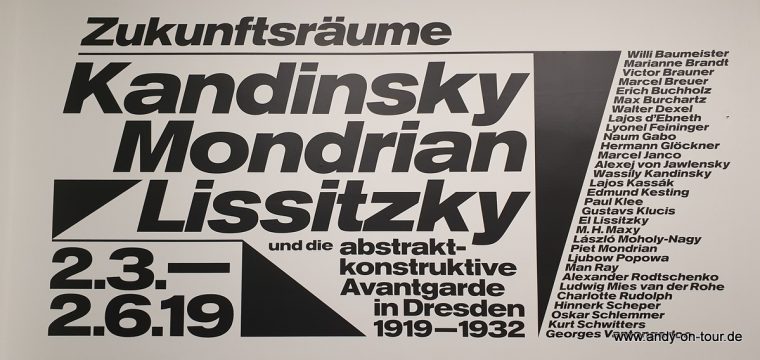

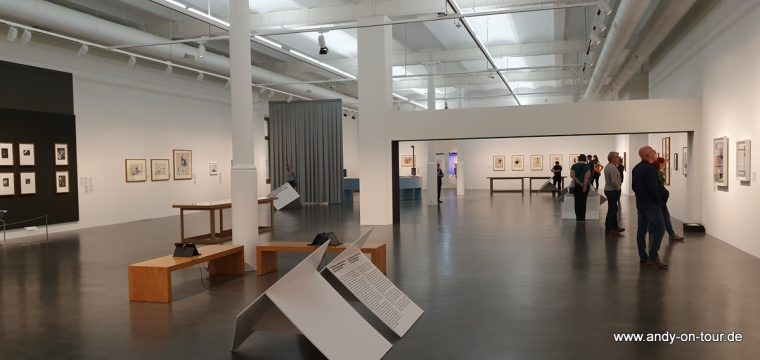

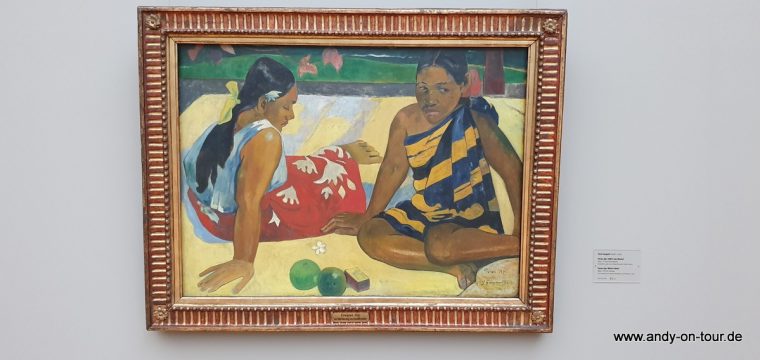

Nach erneutem Umbau unter Hinzufügung eines Depot- und Werkstättenkomplexes beherbergt das Albertinum seit dem Jahr 2010 wieder die Skulpturensammlung und die Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ich habe hier einfach einmal ein paar Eindrücke der verschiedenen Stockwerke und Ausstellungen aufgelistet.

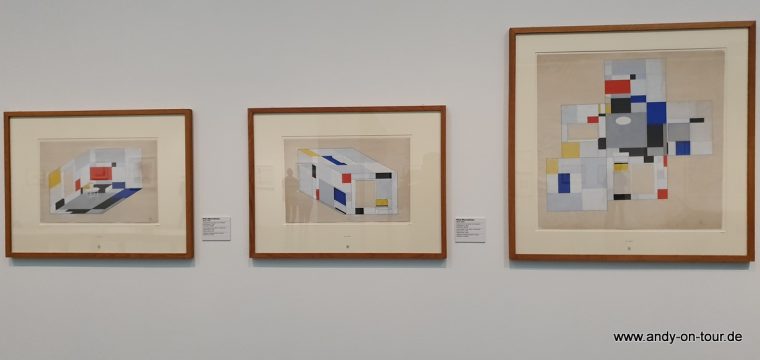

Albertinum 2.OG / 2

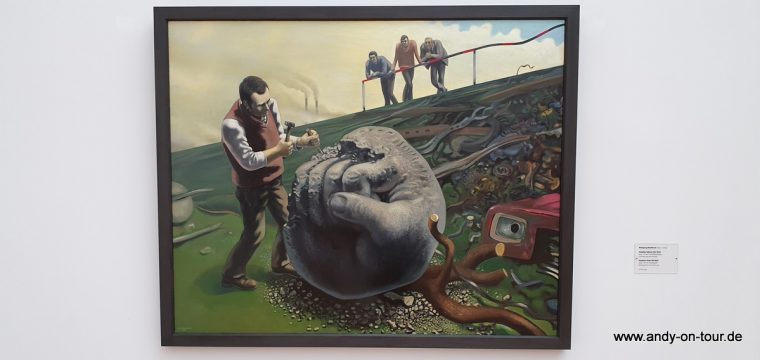

Albertinum 2.OG / 3

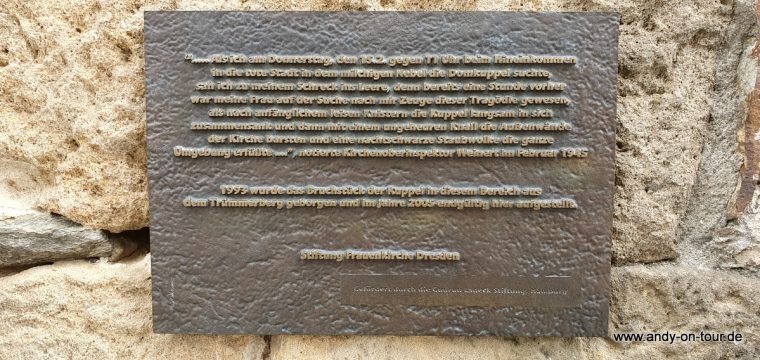

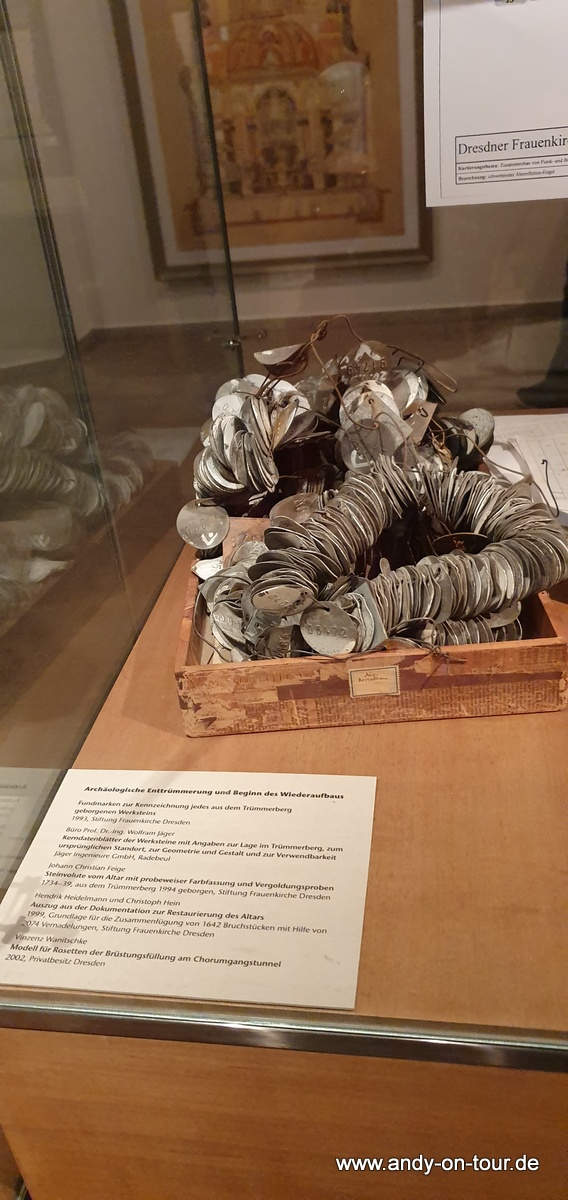

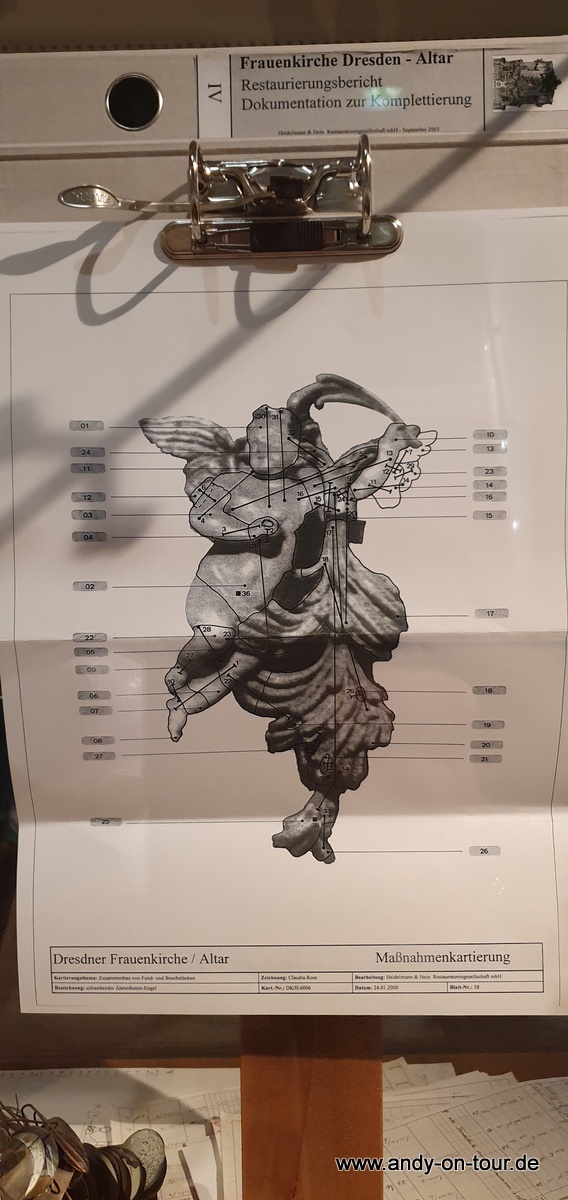

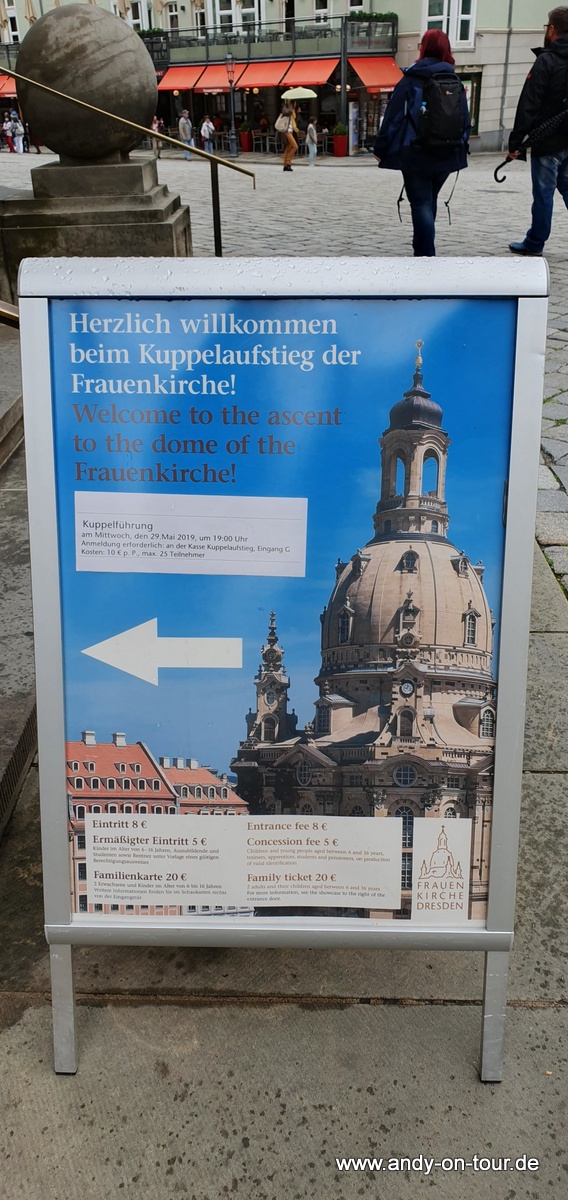

Vom Albertinum ging es dann zur Frauenkirche, einer barocken, evangelischen Kirche welche von 1726 bis 1743 erbaut wurde. Sie wurde im 2.ten Weltkrieg durch den Feuersturm so geschwächt, das sie dann am 15.02.45 zusammenbrach. In den Jahren 1993 bis 2005 wurde sie dann mit Hilfe von Spendengeldern wieder aufgebaut. Die ganze Historie zur Kirche gibt es HIER.

Die ganze Pracht und das handwerkliche Geschick der Bauherren kommt dann im Inneren der Frauenkirche zur Geltung. Hier waren in der Anfangszeit bis zu 4000 Sitzplätze. Das allein macht schon die Größe dieser Kirche deutlich. Zudem die oberen Chorbalustrade um fast das komplette Kirchenschiff.

Wo einst 244 Tote ihrer Auferstehung harrten, empfängt seit 1996 die Unterkirche mit sorgsam gedämpftem Licht Besucher. Die Krypta wurde von Barockbaumeister George Bähr in Form des griechischen Kreuzes angelegt. Zwischen den Kreuz-Armen fügte er diagonal die Grabgewölbe ein. Der einst in Raummitte existierende Schacht für die Absenkung der Särge wie auch die bis zu 30 Meter hohen Entlüftungsschächte wurden beim Wiederaufbau nicht mehr errichtet. Das Gewölbe des zentralen Raumes dominiert heute der monumentale Altar – ein Monolith aus irischem Kalksandstein mit mittigem Trichter, der nur an der Oberfläche auf Hochglanz poliert ist.

Natürlich ließ ich es mir auch nicht nehmen auf den Turm zu steigen und einen Blick über die gesamte Altstadt zu werfen. Der Aufstieg bis zum Aussichtspunkt ist zwar anstrengend, aber die Mühe lohnt sich.

Nach der Kirche führte mich mein Spaziergang in die Kunsthofpassage, welche aus fünf einzelnen Höfen besteht. Jeder der Höfe ist für sich selbst ein Kunstwerk, doch eigentlich sollte man diese im Zusammenhang sehen. Die fünf Höfe lauten: Hof der Elemente, Hof des Lichts, Hof der Tiere, Hof der Fabelwesen und Hof der Metamorphosen. Man sollte wirklich durch alle der Höfe gehen, man sieht in allen Ecken diverse Kleinigkeiten, welche diese so Besonders machen.

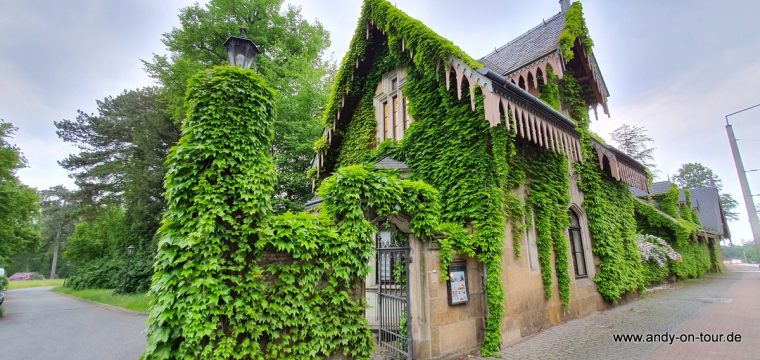

Von Elbufer in der Stadt hatte ich drei Schlösser auf der gegenüberliegenden Seite entdeckt und macht mich dann dorthin auf um mir diese anzuschauen. Zuerst kam ich an das Schloss Albrechtsberg, gelegentlich auch Albrechtsschloss genannt. Es wurde zwischen 1850 und 1854 von Adolf Lohse erbaut für Prinz Albrecht von Preußen, den jüngsten Bruder der preußischen Könige Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I.. Der spätklassizistische Bau in der Tradition Karl Friedrich Schinkels ist das repräsentativste der drei Elbschlösser. 1925 wurde es von den Grafen von Hohenau, den Nachkommen und Erben des Prinzen Albrecht aus dessen zweiter Ehe, an die Stadt Dresden verkauft. Die Zerstörungen Dresdens 1945 betrafen das Schloss nicht. Nach zwischenzeitlicher Nutzung durch die SMAD-Verwaltung in Dresden sowie als Hotel wurde es bis 1990 Pionierpalast. Seit 1990 wieder an die Stadt Dresden rückübertragen dient es heute vorwiegend kulturell-künstlerischer Nutzung.

Als nächstes kam ich dann zum Lingnerschloss, welches eigentlich Villa Stockhausen heißt. Es liegt zentral im ehemaligen Weltkulturerbes „Dresdner Elbtal“ (2004–2009)und die Terrasse bietet einen imposanten Ausblick auf einen großen Teil des Areals und es wurde als Sitz des Welterbezentrums ausgewählt. Die Bezeichnung „Lingnerschloss“ ist heute gebräuchlicher als der ursprüngliche Name „Villa Stockhausen“.

Die Villa wurde von 1850 bis 1853 im Auftrag des Prinzen Albrecht von Preußen im Zusammenhang von dessen zweiter Eheschließung mit Rosalie Gräfin von Hohenau geborene von Rauch auf einem der Weinbergsgrundstücke erbaut, die zuvor seit 1803 im Besitz des schottischen Adligen James Ogilvy, 7. Earl of Findlater gewesen waren. Sie war als Wohnsitz für Baron Albert von Stockhausen bestimmt, den Kammerherrn des Prinzen. Bis zur Fertigstellung seines eigenen Anwesens, des benachbarten Schlosses Albrechtsberg, wohnte der Prinz selbst in dem Gebäude.

befindet sich am rechten Elbhang in Dresden und entstand von 1859 bis 1861 im Auftrag des Großkaufmanns Johann Daniel Souchay, so dass es damals im Volksmund Villa Souchay genannt wurde. Im Jahr 1883 erwarb Generalkonsul Bruno Wunderlich das Anwesen. Nach dessen Tod 1909 siedelte seine Witwe in das benachbarte ehemalige Weingut Dinglinger über. Sie vermietete das Schloss an den aus Österreich stammenden Süßwaren-Exportkaufmann Josef Weiser, dessen Frau Grethe Weiser später als Schauspielerin Berühmtheit erlangte. Um 1920 verpachtete Frau Wunderlich den Wohnsitz an den Sänger Tino Pattiera, der dort mit seiner Frau, einer gebürtigen Gräfin von Schaffgotsch, residierte.

Als 1925 der Unternehmer Ottomar Heinsius von Mayenburg Schloss Eckberg kaufte, kam neues Leben in Schloss und Park. Die Innenräume des Obergeschosses wurden nach den Plänen seines Bruders, des Architekten Georg Heinsius von Mayenburg, zeitgemäß erneuert, wobei der Stilcharakter des unteren Bereichs vollständig bewahrt blieb. Mit der Erfindung von Zahncreme und Aluminiumtube unter dem Namen „Chlorodont“ und der Gründung der „Leo-Werke“ hatte von Mayenburg großen Wohlstand erworben und konnte sich seinen Lebenstraum erfüllen. Als studierter Botaniker und leidenschaftlicher Gärtner widmete er sich vor allem der Umgestaltung des Parks. Steingarten, Tulpen- und Krokuswiesen sind seine Schöpfung. Besonders große Anerkennung in der Stadt Dresden erwarb sich der Besitzer des Schlosses, weil er diese Blumenpracht im Frühjahr und die Rosenblüte jedes Jahr der Öffentlichkeit zugänglich machte. Zehntausende bewunderten das Blumenmeer dieser herrlichen Anlage Jahr für Jahr. 1932 starb von Mayenburg, seine Witwe bewohnte das Haus noch bis 1947.

Nach der Enteignung der Familie im Jahr 1952 wurde Schloss Eckberg als Studentenwohnheim, Gewerkschaftsschule und zur Fabrikation von Elektronikteilen genutzt. Nach einer Sanierung 1980–1985 betrieb der Jugendtourist-Reiseverband der DDR das Schloss Eckberg als Hotel.

Nach der Wende ging es zurück in den Besitz der Familie von Mayenburg, die es aber verkaufte, so dass das Anwesen 1994 in den Besitz der ARGENTA-Unternehmensgruppe überging. Man ließ die Schlossanlage und den Park 1997 von Grund auf renovieren und nach Plänen des italienischen Innenarchitekten Danilo Silvestrin zum Luxushotel ausbauen. Rund 35.000 Gäste besuchten das Hotel pro Jahr.

Am Abend ging es dann noch an die Brühlsche Terrasse, einem architektonisches Ensemble im Stadtzentrum in der Altstadt. Diese stammt aus dem 16.ten Jahrhundert und erstreckt sich über etwa 500 Meter entlang der Elbe zwischen der Augustusbrücke und der Carolabrücke und wurde damals als Teil der Dresdner Befestigungsanlagen errichtet.

- 2.ter Weltkrieg

- Albertinum

- Altstadt

- Aussicht

- Aussichtsturm

- Brühlsche Terrasse

- Burg

- Dresden

- Feuersturm

- Frauenkirche

- Kunsthofpassage

- Lingnerschloss

- Museum

- Schloss

- Schloss Eckberg