Berlin – Pathologie

Der Lost Place sah von außen schon so fertig aus, das ich meine Zeit nicht darin verschwenden wollte um ein paar gute Stellen zu finden. Bin dann lieber weiter ins Berliner Umland…

Kleinmachnow – S Bahn

Hier erobert sich die Natur zurück, was ihr genommen wurde. Stellenweise sieht man die Bahngleise nur noch bei genauem Hinsehen aus dem Boden ragen. Ist ein kleiner, aber feiner Lost Place…

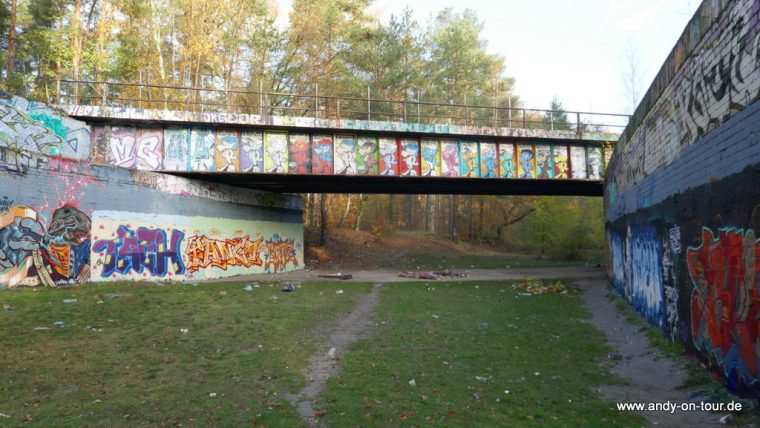

Kleinmachnow – Hall of Fame

Inzwischen legaler Graffiti Ort. Coole Bilder der Künstler. Einzig was mich beschäftigt dabei, warum können die Ihren Müll (die ganzen leeren Spraydosen) nicht auch wieder mitnehmen ? Hier noch ein alter Bericht über den eigentlichen Zustand und Bestimmung der Brücke. Wer heute auf der A115 von Süden nach Berlin hineinfährt, den erinnert nur sehr wenig an eine nicht allzu ferne Vergangenheit. Hier befand sich die GUSt (Grenzübergangsstelle) Dreilinden-Drewitz und der alliierte Kontrollpunkt Checkpoint Bravo. Bis auf einen Wachturm, der heute von einem Verein erhalten wird, wurde praktisch alles abgerissen und wich dem Gewerbegebiet Europarc Dreilinden. Dabei hat diese Ecke auch und gerade durch 28 Jahre Mauer eine Menge Spuren der Geschichte er- und behalten. So lief hier zum Beispiel eine Strecke der schon 1838 eingeweihten Berlin-Potsdamer Eisenbahn. Die Verbindung Richtung Potsdam wurde dann 1945 gekappt, die Gleise gingen als Reparationen in die Sowjetunion. Der nördliche Teil dieser Stecke konnte noch bis zum Bau der Mauer im Jahr 1961 benutzt werden, danach war in Zehlendorf „Endstation“. An die Bahn erinnert heutzutage eigentlich nur noch ein einziges Relikt, eine Brücke über die ehemalige Autobahn. Leider haben sich in den letzten paar Jahren offenbar unzählige Graffiti-„Künstler“ an ihr versucht. Auch die Autobahn-Brücke über den Teltow-Kanal existiert noch.

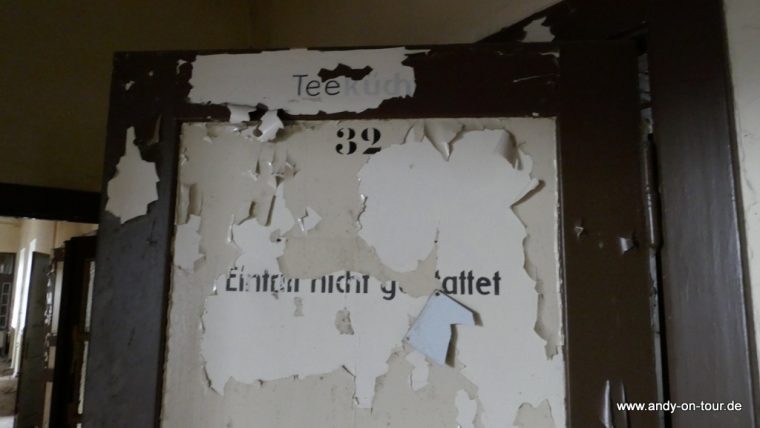

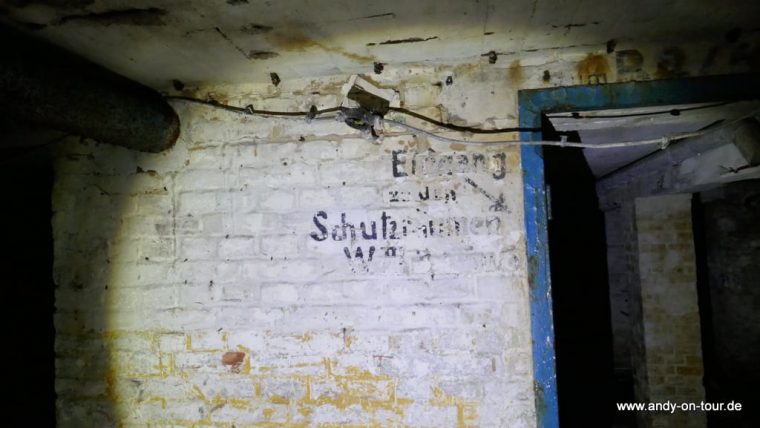

Stahnsdorf – Elisabeth Sanatorium

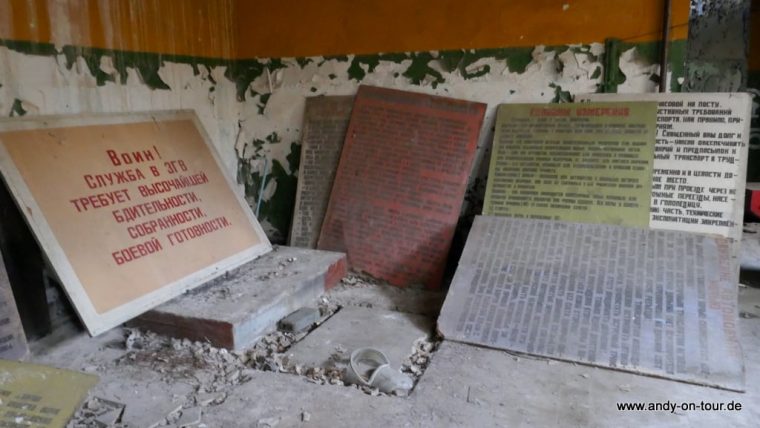

Viele Jahre lag das von 1912 bis 1914 erbaute Elisabeth-Sanatorium versteckt im Wald hinter der „Güterfelder Eck“ genannten Kreuzung im äußersten Osten Potsdams. Durch die Verlängerung der neuen Nuthe-Schnellstraße wurde der Waldbestand rund um die seit 1994 leer stehende ehemalige Hautklinik gerodet. Leider wurden vermehrt Vandalen auf das bis dato gut erhaltene, mit Original-DDR-Interieur ausgestattete Bauwerk aufmerksam. Ursprünglich diente es als Lungenklinik, die vom jüdischen Ehepaar Freimuth begründet wurde. Nach der Wende wurde das Haus an eine Erbin rückübertragen – nun leider nicht mehr in ruhiger Lage und nicht zugänglich.

Potsdam – Güterbahnhof

Leider kein reinkommen, da Arbeiter vor Ort, welche wohl mit dem Abriss beschäftigt sind 🙁

Blankenfelde – Bowlingbahn

In dieser Bowlingbahn in einem Ortsteil von Blankenfelde rollt schon lange keine Kugel mehr.

Rangsdorf – Flugplatz

Der Flugplatz Rangsdorf ist ein ehemaliger Flugplatz in der Gemeinde Rangsdorf im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming, dessen Flugfeld und Gebäude größtenteils unter Denkmalschutz stehen. Er entstand 1935–1936 als Wasser- und Landflughafen für den zivilen Luftsport (Reichssportflughafen), dem eine Flugschule und das Betriebsgelände der Bücker Flugzeugbau angegliedert waren. Ab 1939 offiziell durch die Luftwaffe genutzt, war das Gelände 1945–1994 von den Sowjetischen Luftstreitkräften belegt. Teile des Areals werden heute privat und als Schule mit Internat genutzt, Hallen und Flugfeld sollen in den kommenden Jahren im Rahmen eines Konversionsprojektes in einen neuen Ortsteil mit Wohnungen, sozialen Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen verwandelt werden.

Entstehung des Flugplatzes

Die Geschichte des Flugplatzes beginnt im Jahre 1935, als das Reichsluftfahrtministerium eine unbebaute Teilfläche im Südosten des ehemaligen Spiekermann’schen Rittergutes im Süden Rangsdorfs gegen Entschädigung enteignen ließ. Bisheriger Inhaber der Fläche war die Gemeinde Rangsdorf, die es wiederum 1927 aus der Konkursmasse des Rittergutes erworben hatte. Das NS-Regime sah vor, auf dem Gelände direkt westlich der Bahnstrecke Berlin–Dresden einen neuen Land- und Wasserflughafen für die Flugsportveranstaltungen im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin sowie eine Flugschule anzulegen. Die verkehrsgünstige Nähe zur Reichshauptstadt und zum Rangsdorfer See sowie die flache Beschaffenheit des Geländes boten dafür ideale Voraussetzungen. Zeitgleich verlegte die Bücker Flugzeugbau, Entwickler und Hersteller von Sportflugzeugen, sehr zum Wohlwollen des Ministeriums und mit dessen Förderung seine Zentrale und Fertigung von Berlin-Johannisthal nach Rangsdorf, genauer gesagt in den östlichen Teil des enteigneten Grundes. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten am damaligen Südkorso (heute Walther-Rathenau-Straße) eigene Betriebswohnungen.

Für die Entwürfe des Bücker-Verwaltungsgebäudes, der Haupthalle, der ersten Einfliegerhalle (1939 abgebrannt) und einer Garagenanlage zeichnete das Rostocker Büro von Herbert Rimpl verantwortlich, der zu den führenden Industriearchitekten der NS-Zeit zählte. Als für das Projekt abgestellter Planer fungierte Otto Meyer-Ottens, der zuvor als Chefarchitekt bei Walter Gropius gearbeitet hatte. Die Planungen für die zentralen Einrichtungen des Flughafens, die Gebäude der Reichssportfliegerschule und des Aero-Clubs von Deutschland am Seeufer dagegen übernahm Ernst Sagebiel, der zeitgleich mit den Entwürfen für den Flughafen Berlin-Tempelhof befasst war.

Beate Uhse (damals Köstlin) auf dem Flugplatz Rangsdorf, 1937.

Nach kurzer Bauzeit konnte der Reichssportflughafen Rangsdorf rechtzeitig zu den Spielen am 30. Juli 1936 für den allgemeinen Sportflugverkehr freigegeben werden. Während der Spiele fand hier unter anderem ein international vielbeachteter Sternflug statt. In der Folgezeit hoben viele große Flugpioniere und Sportflieger in Rangsdorf ab. Dazu gehörten Elly Beinhorn und ihr Ehemann Bernd Rosemeyer. Heinz Rühmann startete seine Flüge zeitweise von hier und Beate Uhse lernte auf dem Flugplatz Rangsdorf das Fliegen. Sie war bei den Bücker-Werken als Ein- und Überführungsfliegerin beschäftigt.

Zweiter Weltkrieg

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Flugplatz zum Fliegerhorst umfunktioniert, auf dem Verbände der Luftwaffe stationiert waren. Die Bücker-Werke, die ihre Forschung und Produktion schon zuvor in die Dienste der Luftwaffe, gestellt hatten, entwickelten und fertigten Flugzeugteile für die Rüstungsindustrie. Bis 1940 wurde das Areal unter Leitung des Berliner Architekten Otto Werner um weitere Hallen und Nebengebäude ergänzt, darunter eine Endmontage-Halle am Flugfeld und eine Halle für geheime militärische Projekte. Im Winter 1939/40 übernahm Rangsdorf zeitweise die Funktion des Verkehrsflughafens Berlin-Tempelhof.

Gedenktafel für Claus Schenk Graf von Stauffenberg und Werner von Haeften am Rangsdorfer See

Am 20. Juli 1944 um 7 Uhr startete von hier aus Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit seinem Adjutanten Werner von Haeften in einer He 111 zum Führerhauptquartier Wolfsschanze bei Rastenburg in Ostpreußen, wo er das Attentat vom 20. Juli 1944 beging. Gegen 15.45 Uhr kehrte er auf den Fliegerhorst Rangsdorf zurück. An das Ereignis erinnert heute ein am ehemaligen Flugplatzgelände aufgestellter Gedenkstein.

Sowjetische Nutzung

Der im Auftrag der sowjetischen Armee erbaute Motorenprüfstand, 2018.

Am 22. April 1945 nahm die Rote Armee den Flugplatz und die Bücker-Werke kampflos ein. Zurückgelassene deutsche Flugzeuge und Flugzeugteile wurden bald darauf beschlagnahmt, das Inventar der Fabrik sowie drei ganze Hallen demontiert und vermutlich in die Sowjetunion verbracht. Nach Kriegsende wurde das Gelände bis zum Abzug der sowjetischen Truppen im Jahre 1994 weiterhin von Einheiten der 16. Luftarmee genutzt – zunächst bis 1946 als Standort verschiedener Jagdfliegereinheiten der sowjetischen Luftstreitkräfte, später für die Instandhaltung von Militärhubschraubern. Ab 1946 wurde in den Gebäuden eine Reparaturwerkstatt für Flugzeugmotoren und Triebwerke sowie ein Flugzeug-Instandsetzungswerk (ARS) eingerichtet. Im Zuge des sowjetischen Truppenabzugs aus Deutschland verschrottete man 1990–1993 etwa 200 nicht mehr überführungsfähige Flugzeuge und Hubschrauber. Der Flugplatz und seine Bauten gingen anschließend in das Eigentum des Bundes. Im Jahr 1999 übernahm die Gemeinde Rangsdorf dann die ehemaligen Werkswohnhäuser an der Walther-Rathenau-Straße, während Werksgelände und Flughafenbauten in das Eigentum des Landes Brandenburg unter Verwaltung des Brandenburgischen Landesbetriebs für Liegenschaften und Bauen (BLB) wechselten.

Jahre des Verfalls

Im Jahr 1995 nahm das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege das Flugfeld, das frühere Vereinsheim des Aero-Clubs am Rangsdorfer See, das Sozial- und das Kantinengebäude, die vier erhaltenen Hallen aus der NS-Zeit und die Wohnhäuser für Werksangehörige an der Walther-Rathenau-Straße in die Denkmalliste auf. Seit 2012 steht auch der ehemalige Betriebssportplatz unter Denkmalschutz. Begründet wurde dieser Schritt mit der hohen nationalen und internationalen historischen und architekturgeschichtlichen Bedeutung der Anlage als Zentrum der Sportfliegerei im Deutschen Reich, aber auch des mehr oder minder verdeckten Wiederaufbaus der Luftwaffe, mit der das NS-Regime entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrages Vorbereitungen für den Zweiten Weltkrieg traf. Die einzigartige Verbindung von Wasser- und Landflughafen, Flugschule und Flugwerft mit Werkssiedlung offenbart die damaligen engen Verflechtungen zwischen ziviler und militärischer Luftfahrt und der Rüstungsindustrie. Die gewaltigen Hallenbauten mit ihren feingliedrigen freitragenden Skelettkonstruktionen sind anschauliche und mittlerweile seltene Zeugnisse des Industriebaus der NS-Zeit, der sich an Vorbildern der Klassischen Moderne orientierte.

Eine Nachnutzung für die Gebäude fand sich – von den Werkswohnhäusern abgesehen – zunächst nicht. Die Bauten, die schon während der sowjetischen Periode aufgrund des ständigen Materialmangels nur notdürftig hatten in Stand gehalten werden können, nahmen in der Folgezeit durch Witterungseinflüsse und Vandalismus zusätzlichen Schaden. Weite Teile der zurückgelassenen Einrichtung wurden entwendet, die Dächer der Hallen und Nebengebäude stürzten teilweise ein.

Durch Teilverkäufe des Geländes konnten ab der Jahrtausendwende einige Gebäude einem neuen Zweck zugeführt und restauriert werden: Im Jahr 2000 eröffnete im Haus des Aero-Clubs und seinen Nebengebäuden die privat geführte Seeschule, ein Ganztagsgymnasium mit angeschlossenem Internat. 2006 erwarb das Künstlerehepaar Maja Körner und André Butzer den nordöstlichen Teil des Bücker-Werksgeländes und ließ den Kantinen- und den Sozialbau nach Plänen der Berliner Architekten Jo Sollich und Anna Weichsel als Wohnhaus und Atelier umbauen.[2Derzeit wird ein kleiner Teil des Flugfeldes von der Modellbaugruppe des Fördervereines Bücker-Museum Rangsdorf e. V. als Modellflugplatz genutzt. Der Verein, der sich der Erforschung und der Vermittlung der Geschichte des Flugplatzes und der Bücker-Werke widmet und regelmäßig Führungen über das ansonsten abgesperrte Flugplatzgelände anbietet, betrieb lange Jahre an der Seepromenade das Bücker-Luftfahrt- und Europäisches Eissegel-Museum, das jedoch 2016 schließen musste.

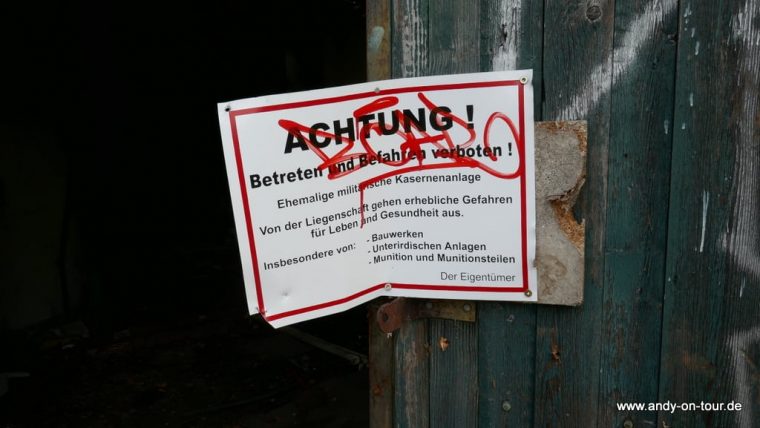

Krausnick – Brand Air Base

Der ehemalige Flugplatz Brand befindet sich etwa 60 Kilometer südlich des Zentrums und etwa 35 Kilometer südlich der Stadtgrenze von Berlin bei Briesen/Brand, einem südlichen Ortsteil der Gemeinde Halbe. Er entstand aus einem 1938 eingerichteten Fliegerhorst für die Luftwaffe der Wehrmacht. Nach dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte im Jahr 1990 und der Übergabe des Geländes an die deutschen Behörden kaufte das Unternehmen Cargolifter AG das Areal im Jahr 1998. Im Jahr 2000 eröffnete Cargolifter auf dem Gelände die größte freitragende Werfthalle der Welt, um in dieser Lastenluftschiffe zu konstruieren. Nach der Insolvenz von CargoLifter im Jahr 2002 wurde die Luftschiffhalle an einen Investor aus Malaysia verkauft, der in der Halle seit dem Jahr 2004 einen tropischen Freizeitpark mit dem Namen Tropical Islands betreibt.

Geschichte

1938–1945: Fliegerhorst der Luftwaffe der Wehrmacht

Der Flugplatz Brand war als Fliegerhorst Briesen ein Fliegerhorst der Luftwaffe.

1938/39 baute man für die Flieger eine Kasernenanlage und zu Versorgungszwecken Anschlussgleise vom Bahnhof Brand. Bereits 1939 erhielt Brand eine 1000 m lange Gras-Start- und Landebahn. Der so zu einem Flugplatz erweiterte Horst wurde als Landeplatz ein klassifiziert. Es waren keine aktiven fliegenden Einheiten hier stationiert. Von 1939 bis 1942 war er Ausbildungsflugplatz des Flieger-Ausbildungs-Regiments 82, der späteren FFS A/B 82 (Flugzeugführerschule Pretzsch) und bis September 1944 der Flugzeugführerschule A/B 3 Guben.[3] Für die Flugzeugführerschulen wurde eigens ein Schulgebäude errichtet.

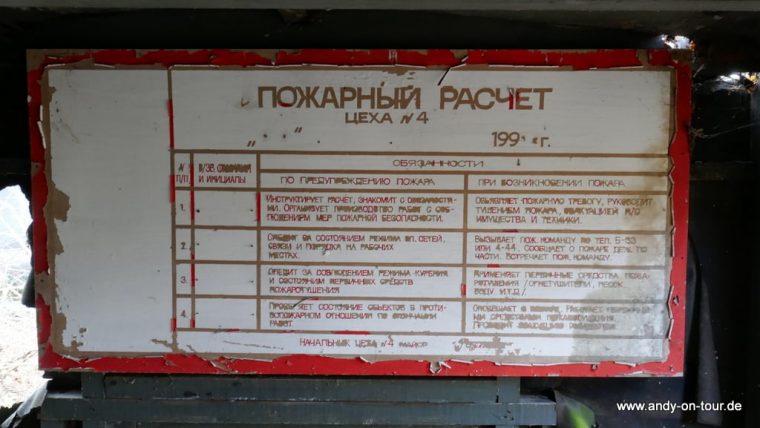

1950–1992: Frontbomberbasis der sowjetischen Luftstreitkräfte. Weiternutzung und Ausbau durch die Luftstreitkräfte der Sowjetischen Streitkräfte. Die sowjetischen Streitkräfte, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Besatzung in Deutschland verblieben, erweiterten den kleinen Flugplatz 1950/1951 durch eine 2.500 m lange betonierte nördliche Haupt-Start- und Landebahn. Im Jahr 1958 kam noch eine weitere, 2000 m lange Piste als Begleitjägerstartbahn hinzu. Die sowjetischen Planer wendeten bei diesem Umbau ein im Ostblock verbreitetes Flugplatzschema an, in dem die Dezentralisierungsräume entfernt angeordnet wurden. Ein typisches Merkmal dieses Schemas ist: Ein 2000 m langer Rollweg, hier die Start- und Landebahn 16/32, führt quer von der Haupt-Start- und Landebahn 09L/27R weg und verlässt das zentrale Flugplatzgelände. Am Ende befindet sich eine Abstellanlage mit Sheltern sowie Lager- und Munitionsbunkern. In Brand wurden lediglich kleine befestigte Abstellflächen geschaffen, deren Größe für Begleitjäger MiG-17 vorgesehen waren. In späteren Jahren wurden im Bereich der Abstellanlage ein Gefechtsstand sowie ein Sonderwaffenlager geschaffen, in dem nukleare Fliegerbomben für die jeweilig auf dem Flugplatz stationierten Flugzeugtypen bevorratet wurden.

- Airbase

- Bahnhof

- Brand Air Base

- Elisabeth Sanatorium

- Hall of Fame

- Kleinmachnow

- Lost Place

- Pathologie

- Rangsdorf - Flugplatz

- Sanatorium